前回のメルマガ 「AIが価値提案と戦略を構想する時代へ」 意味ネットワークが描き出す新たな価値創造の仕組み では、AIエージェントに経営戦略と組織戦略を考えさせて価値提案をリコメンドさせる 経営者の最も創造的な知的思考のAI化 の取り組みについて報告しました。今回は、AI以前に、そもそも日本人の心の奥底にある「創造的思考と暗黙知の問題」について考えます。

1.形式知化と暗黙知を再考する

暗黙知は、身体知、文脈感覚に即応する知などの「語りえぬ知」と定義されます。日本人にとっては「匠の技」が典型例であり、その一方で、SECIモデルが提唱されたことにより「暗黙知の形式知化」が高度経済成長の成功要因となったという「未形式知としての暗黙知」が定着してきました。

日本の現状は、イノベーション(本コラムでは、ディスラプションを想定します)が不足していて、そのため経済が停滞しているとも言われています。日本人の得意技はカイゼン(標準化やマニュアル化といった形式知化による効率化とコスト削減)であり、こうした現状の背景には、そもそも、イノベーションに対する暗黙知が欠如しているのではないか、そしてそれが、現状維持バイアスとも相いまって、イノベーションにブレーキをかけているのではないか という疑問が湧いてきます。

イノベーションは、すでに言語化され、整理された知識からは生まれにくいものです。「知識創造経営」における「形式知化」が提唱され社会に受容された時代から30年。今、改めて 創造的思考と形式知の限界、形式知に還元できない “暗黙知そのものの組織能力” (培ってきた知見や専門知識を新たな創造に結びつける知)について考えるときがきたのではないでしょうか。

2.求められている価値の変容:「希少性のある意味」

現在の主流は「顧客経験価値の創造」です。「顧客経験価値」の本質は、私だけのコト、私だけのストーリーである希少性の意味」です。製品やサービスを提供する企業の側からすれば、プロダクトアウトで事物を考えることは自分事でもありイメージしやすいことですが、顧客や社会で暮らす人々など、他者の立場に立って、しかも、一人ひとりの顧客の「顧客経験価値」に思いを巡らせることは、たやすいことではありません。

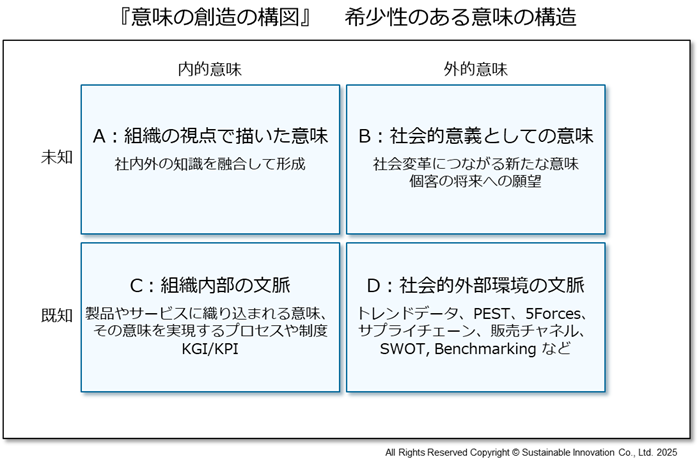

下図は『意味の創造の構図』です。このメルマガを読んで頂いている皆さまは、どの象限でご自身のビジネスをお考えでしょうか?

カイゼン(効率化やコスト削減)ではなくイノベーションを目指して考えるのであれば、社会の趨勢や経営環境の変化を捉えたその先に、顧客のニーズ(需要)がどのようになっていくかについても予見(フォーサイト、未来へのインサイト)をもって考えなければなりません。それに加えて、企業としての社会的責任としてだけでなく、エシカル消費に心を砕いている顧客の心に響くような社会的価値への配慮も必要となります。そのためには社会的課題というリスクに対応する自社の視点ではではなく、持続可能な社会の発展に向けて、大局的に社会を変革する発想で新たな事業を考えなければなりません。

3.「希少性のある意味」の創造的思考過程と暗黙知

外部環境の指標の数値、組織内の指標の数値から何を読み解くかは「ビジネスインサイト」です。しかし、「A:組織の視点で描いた意味」(社内外の知識を融合して形成)、さらには、「B:社会的意義としての意味」(社会変革につながる新たな意味、個客の将来への願望)を考えるのは『イノベーションの視点に立った創造的思考』です。

ここで、創造的思考をするひとりブレスト(ブレインストーミング)について考えてみましょう。テーマに対して、①考えるべき視点や論点に思考を広げると、②そこから色々なアイデアが湧いてきて、③現実との狭間でアイデアを取捨選択し、④選択したアイデアの意義を根源的に捉えることで包括的に理解し、⑤その意味に共感し納得できるものであれば、自分自身と一体となり、自ら思い描く情景や物語へと膨らんでいくでしょう。

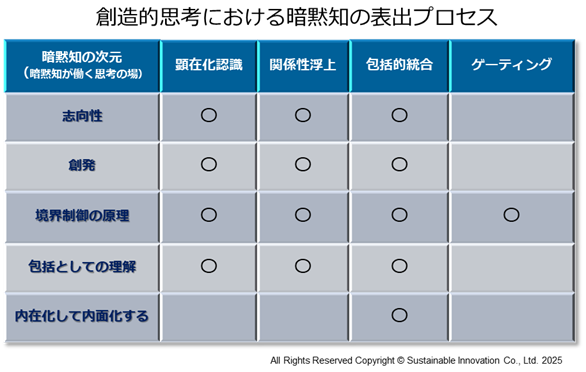

下図は「創造的思考に暗黙知が作用するプロセス」を表しています。「暗黙知の次元」という著書でマイケル・ポランニーは「暗黙知」の表出を「志向性」(ブレインストーミングの①に相当)、「創発」(同②)、「境界制御の原理」(同③)、「包括としての理解」(同④)、「内在化して内面化する」(同⑤)という概念で表現しました。これらは脳裏に現れた時期、段々とイメージとして固まっていく時期、全てが包括して統合できた時期、最終的に選択して採用したり棄却したり判断する戦略的なゲーティングの各時期に、交互に補い合いながら立ち現れる「暗黙知」です。

この暗黙知が作用するプロセスは、知識を探索する時も、カイゼンする時も、デザイン思考で考える時も、イノベーションを目指して考える時も、脳裏には同じ様に巻き起こると考えられます。しかし、この夫々において、特に「志向性」と「境界性制御の原理」に違いがあるのではないでしょうか。経験的には、カイゼンを思考するとイノベーションへの思考が遮断されるのはこのためでしょうし、両利きの経営が難しいのもこの暗黙知の作用の方向性が異なるからだと考えることができます。

4.徐々に思考を深めていく

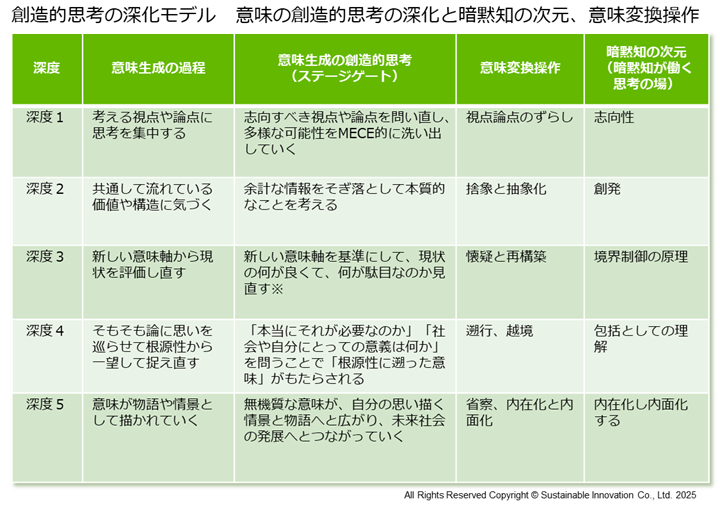

私たちは、何かにつけ、思考を徐々に深めていく 過程を踏んで考えています。ひとりブレストであれば、[深度1]ものごとを捉える視点や論点を問い直し、[深度2]余計な情報をそぎ落として本質的なことを考え、[深度3]今あることの何が駄目なのかを見直して、[深度4]本当にそれが必要なのか、その意義は何かと思いを巡らせて、[深度5]心の奥底で共感し自分の思い描く情景や物語へと膨らませていくという過程を踏んで思考を深めていきます。目の前にあることから湧いてきたアイデアや、人と話していて浮かんだアイデアは、例えそれが新規性に富んでいて、瞬間的に気に入ったとしても、単なる思いつきでしかないのです。

下図「創造的思考の深化モデル 意味の創造的思考の深化と暗黙知の次元、意味変換操作」は創造的思考の深化の過程と、各過程で適用する暗黙知、深化のための方法論を一覧表にまとめたものです。

※従来のカイゼン思考では「現状を基準にアイデアを評価」しますが、創造的思考では「多様な可能性を基準に現状を評価」することになります。これが、これまでの思考法と大きく異なる点です。

表面的に思いついたアイデアの深化を促すには、暗黙知を意図して起動する刺激が必要です。「深化のための方法論(暗黙知を起動するための方法)」は、創造的思考に刺激を与える方法論です。ひとりブレストでの思考を例にとれば、[深度1において]志向すべき視点や論点を問い直し、多様な可能性をMECE的に洗い出し(視点論点のずらし)、[深度2において]些末的なことに囚われずより本質的なことを新たな「意味軸」とし(捨象と抽象化)、[深度3において]新しい意味軸を基準にして、現状の何が良くて、何が駄目なのか見直して(懐疑と再構築)、[深度4において]「本当にそれが必要なのか」「社会や自分にとっての意義は何か」を問うことで「根源性に遡った意味」がもたらされ(遡行、および、越境)、[深度5において]ここまでの思考では無機質であった意味が、省察により息を吹き込まれることで、自分の思い描く情景と物語へと広がり、未来社会の発展へとつながっていく、という流れになります。

思いつきの創造的思考は浅い思考です。新しいビジネスを企画し開発する人も、その企画案を事業として意思決定し推進する人も、思いつきだけで思考してはなりません。イノベーションを目指していくためは、「深化のための方法論(暗黙知を起動するための方法)」を駆使して、創造的思考を深めていくことが肝要です。イノベーションが不足している日本にイノベーションへの暗黙知が欠けているのであれば、なおさら、この方法論を活用して暗黙知を呼び起こす必要があります。

5.暗黙知を組織の中で共有するコミュニケーション

画一的な製品を大量生産する時代のコミュニケーションは、ピラミッド型の組織で効率的に協働することを目的として、上意下達で意思決定した内容を周知し、PDCAを適切に回していくための手段でした。

しかし、「顧客経験価値の創造」が求められている今日、組織の在り様は、「協働する組織」から「協創し創発する組織」へと変容してきました。

今日の「協創し創発する組織」で働く人たちにとっては、いちいち上位者に指示を仰ぐ時間的な余裕はなく、顧客の要求に即応するために、フロントエンドでもバックエンドでも、オープンで対称性のある情報を共有し、相互に内発的調整をしながら、自らの仕事に主体的に自律して行動しなければなりません。加えて、社会の視点で思考を巡らせて、組織全体として最適になるように自分で責任をもって判断できなければなりません。

「希少性のある意味」を組織に浸透させるには、常に、お互いに考えていることの「コミュニケーション(意志疎通と意思疎通)」と、それを受容し合う「リフレクション(省察)」の相互連環の仕組み(コミュニケーションプラットフォーム)を構築しておくことが必要になります。

6.暗黙知を組織知として磨いてく

しかし、そもそも、「希少性のある意味の創造的思考の暗黙知」を組織に浸透させて、イノベーションを巻き起こせるようにしておくにはどうすれば良いのでしょうか。

6.1. 「希少性のある意味」を組織の中で共有する

もちろん、お互いに考えていることの「コミュニケーション(意志疎通と意思疎通)」と、それを受容し合う「リフレクション(省察)」の相互連環の仕組み(コミュニケーションプラットフォーム)によって、「希少性のある意味」を組織の中で共有することは可能ですし、また、共有できる仕組みを構築しておくことも必要であり不可欠です。

6.2. 「創造的思考の暗黙知」そのものを共有する

しかし、「創造的思考の暗黙知」そのものを形式知化することはできません。どうしたら良いのでしょうか。

6.2.1 「匠の技」の継承に学ぶ

日本人の心の故郷には「匠の技」があり、誇るべき「暗黙知」が共有されています。「匠の技」は属人的な身体知のように理解されていますが、本来、長い歴史の中に宿され、世代を超えて連綿と受け継がれ、伝統文化として磨き上げられてきたものです。それは、思考の中に埋め込まれた「文化知」とも言えるものです。

出来上がった作品の秀逸性を学び、その作品を作り上げる所作を学び、その所作に込められた思いを学び、学ぶだけでなく時代に即して改良を加えていく、それは「匠の技」の継承の仕方に他なりません。創造的思考の暗黙知の継承も、同じなのではないでしょうか。

6.2.2. 「暗黙知」を「形式知化」するのではなく、「文化知」として継承し磨いていく

第3章で記した様に、イノベーションのためは、「深化のための方法論(暗黙知を起動するための方法)」を駆使して、創造的思考を深めていかなければなりませんが、「深化のための方法論(暗黙知を起動するための方法)」を使用した暗黙知の活用による創造的思考の過程を、思考の中に埋め込まれた「文化知」の様に受け継いでいくことはできるかも知れません。また、その継承過程の中で、暗黙知を活用した創造的思考を洗練させ磨き上げていくことも可能かも知れません。

「協創し創発する組織」とは、意味を更新し続ける構造を内包する組織です。日本企業が持っていた、職人的な継承、黙して語らずに支え合う職場文化、語り尽くせない「空気」や「行間」には、もともと暗黙知の創造性が流れていました。これを「形式知化」して捨象するのではなく、むしろ「文化知」として継承し磨いていくことが、新しいイノベーションへの道なのではないでしょうか。

7.最後に

日本は、大陸からの文化や制度、宗教や思想を受容し、それを自国の風土や社会に適合させることで独自の文化を発展させてきました。これは、既存の枠組みを活用し自分たちの中で最適化する能力=形式知の再利用能力 です。

しかし、「まだ存在しないものをどのようにして考えるか」、そもそも、「新しく創るものは何であるか」という知識から創造する、すなわち、「新しい概念を創るとはどういうことか」という創造の本質に関わる「創造的思考のための思考法」が、日本人の中では「内発的に形成」されてこなかったという可能性があります。

イノベーションが不足して経済が停滞している今だからこそ、自分の中の奥深くに使われず眠っている創造的思考の暗黙知を呼び起こして、文化知として磨き上げていかなければならなりません。

本メルマガは弊社ホームページのコラム “未来への歴史” と連携して作成しています。 “未来への歴史” という名称は、サステナビリティの未来社会を思い描いて日々書き綴った記事を「思考の歴史として振り返ることができるようにしよう」と意図して命名したものです。

【本メルマガに関連するコラム】

- #326 戦略眼と現実解 何故、今の日本企業に内発的な変革が起きないのか 日本人の暗黙知を考える

- #327 戦略眼と現実解 「創造的思考の思考法に対する暗黙知」を考える

- #328 戦略眼と現実解 「事物の創造」から「希少性のある意味の創造」への深化

- #329 戦略眼と現実解 「創造的思考の暗黙知」と「希少性のある意味]

- #330 戦略眼と現実解 暗黙知は意味の創造的思考にどのように関与するのか (ポランニー「暗黙知の次元」を参考にして)

- #331 戦略眼と現実解 「希少性のある意味を創造する思考」を引き起こすテクニック

- #332 戦略眼と現実解 「希少性のある意味の創造的思考の暗黙知」を組織に浸透させる

- #323 戦略眼と現実解 HIM “Holistic Integration Model” 複雑系化した社会における経営のフレームワーク

【参考文献】

- マイケル・ポランニー 著、高橋勇夫 訳、「暗黙知の次元 」(ちくま学芸文庫 ホ 10-1)、筑摩書房、2003.12.10 (原著 1966)

- 野中郁次郎 ,竹内弘高 著、梅本勝博 訳、「知識創造企業」、東洋経済新報社、1996.3.1、英語原著 1995.

【過去のメルマガとコラム】

- 前回のメルマガは 「AIが価値提案と戦略を構想する時代へ」 意味ネットワークが描き出す新たな価値創造の仕組み のページをご覧ください。

- これまでのメルマガは 戦略眼と現実解 のページをご覧ください。

- これまでのコラムは 未来への歴史 のページをご覧ください。

- 「インサイトドリブン型価値提案リコメンドシステム」のプレスリリース はこちらのページをご参照下さい。

【最近のプレスリリース】