皆さまの組織では、「語られない思考」や「判断の気配」に、耳を澄ます文化が残っているでしょうか? それを「非効率だからマニュアル化しよう」と切り捨ててはいないでしょうか?

本来、組織に宿る意味の創造力は、可視化・標準化された知ではなく、「語り得ぬ暗黙知」を信じて問い続ける態度の中にこそあるのです。

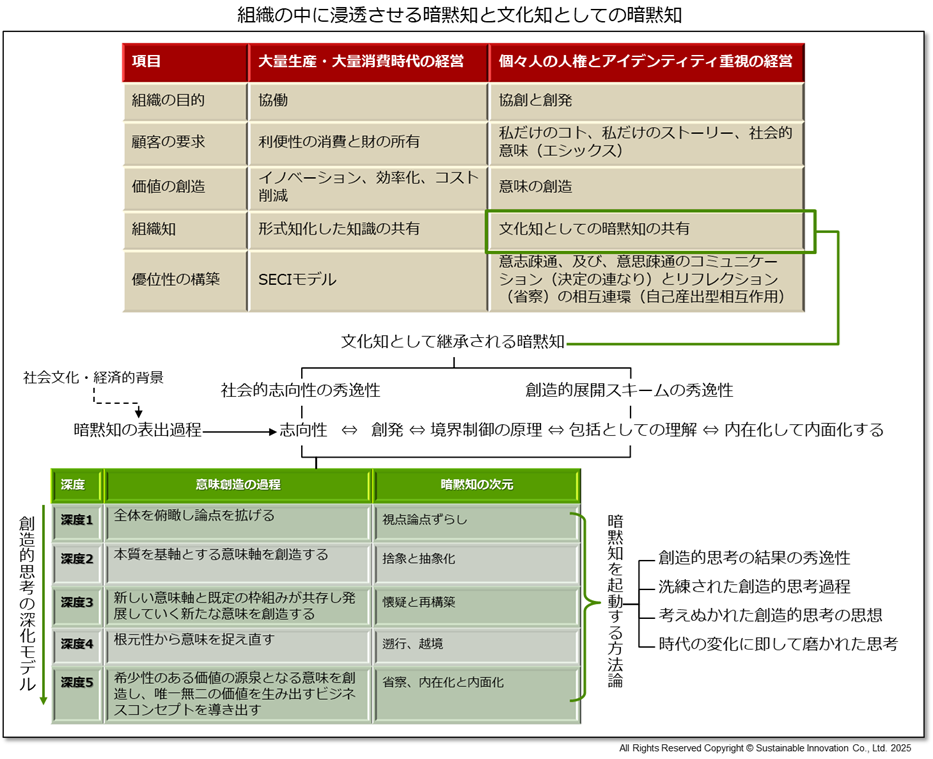

そこで、本コラムでは「希少性のある意味の創造的思考の暗黙知」(培ってきた知見や専門知識を新たな創造に結びつける知)を組織知へと浸透させていく、①目的、②文化知としての暗黙知の組織の中への浸透、③優位性構築の方法論モデル、について考察します。

1.なぜ、「形式知化」ではなく「組織の中での暗黙知の浸透」なのか

1.1. 大量生産・大量消費時代の経営

大量生産・大量消費時代の経営において、組織の目的は、利便性の消費と財の所有という顧客の要求を実現するために「協働」することでした。「協働」は、バーナード以来の組織の考え方(目的の共有、協働意欲、コミュニケーション)であり、イノベーションを起こし、効率性とコスト削減を追求して事業化し価値を提供するための前提でした。

属人的な知を形式知化した知識を共有しなければならないという言説をよく耳にします。それを組織知として体系化したSECIモデルは日本企業の強さを示すものでした。しかし、イノベーションが不足している日本の現況に鑑みると、暗黙知を形式知化に傾注することで、むしろ、持続的イノベーション、効率化、コスト削減ばかりに目が向けられ、そこに、創造的思考を阻害する要因があったのではないかと考えられます。

1.2. 個々人の人権とアイデンティティを重視する時代の経営

現在は個人化した社会であり、個々人の人権とアイデンティティ重視の経営の時代です。大量生産・大量消費の時代には、大衆である顧客に画一品を提供することで顧客の要求を満たしてきましたが、今日では、個々の顧客(個客)の視点に立って、私だけのコト、私だけのストーリー、社会的意味(エシックス)の実現という要求に対応しなければりません。

それは事物の提供ではなく、個客にとっての「希少価値のある意味」の創造であり、個々の個客との接点を起点として、フロントエンドだけでなくバックエンドの仕組みのきめ細かい対応によって実現されるものです。組織の目的も、上意下達で「協働」するばかりではなく、個々の現場で自律して「協創し創発」することへと変容しました。こうした状況の下では、形式知による「協働」の合理性は、むしろ、「協働と創発」にとってはネガティブに作用することにもなります。

- 「希少価値のある意味」の価値は「個々人の意味の揺らぎ」や「状況に応じた調整」にあります。

- 一度、マニュアルやルールに還元してしまうと、現場の受容性、柔軟な判断、創意工夫が排除されます。

- 結果、創造的飛躍が封じられ、共創と創発の力が劣化する。

個客にとっての「希少価値のある意味」の創造には、形式知化ではなく、相互連環(自己産出的構造)を組織の中で育てる=組織の中に暗黙知を浸透させることが求められます。そうした組織には、「協創と創発」する組織イノベーションのみならず、意味を創造するプラットフォーム(プロダクト)のイノベーション、意味の創造の方法論のイノベーション(パラダイム)も必要です。「希少価値のある意味」の創造ことそが、これからの時代のイノベーションの源泉なのです。

2.文化知として創造的思考の暗黙知

2.1. 創造的思考の暗黙知を文化知として考える

日本人の心の故郷には「匠の技」があり、誇るべき「暗黙知」が共有されています。「匠の技」は属人的な身体知のように理解されていますが、本来、長い歴史の中に宿され、世代を超えて連綿と受け継がれ、伝統文化として磨き上げられてきたものです。それは、思考の中に埋め込まれた「文化知」とも言えるものです。出来上がった作品の秀逸性を学び、その作品を作り上げる所作を学び、その所作に込められた思いを学び、学ぶだけでなく時代に即して改良を加えていく、それは「匠の技」の継承の仕方に他なりません。

「協創し創発する組織」は、希少性のある意味を創造し更新し続ける構造を内包する組織です。上述の様に、相互連環(自己産出的構造)を組織の中で育てる=組織の中に暗黙知を浸透させる組織であり、創造的思考の暗黙知の継承の仕方は「匠の技」の暗黙知の継承の仕方と類似性があると考えることができます。

最近は、忖度を忌み嫌い、自分の成果を声高に主張する風潮が目に付いてきました。しかし、日本企業が持っていた職人的な継承、周囲を気遣う組織風土、語り尽くせない「空気」や「行間」には、「暗黙知」で通じ合う文化が宿っていました。日本企業の「暗黙知」で通じ合う文化の長所までも含めて「形式知化」によって捨象するのではなく、むしろ、活かすべきことは残し、「文化知」として継承し磨いていくことが、日本の風土に合った新しいイノベーションを引き起こしていく道であるとも考えられます。

2.2. 文化知としての創造的思考の暗黙知の秀逸性

#330 暗黙知は意味の創造的思考にどのように関与するのか では、創造的思考に暗黙知が作用するプロセス「志向性⇔創発⇔境界制御の原理⇔包括=理解(コンプリヘンション)⇔内在化して内面化」を示しました。この創造的思考における暗黙知の表出過程は、大別して、①社会的志向性(志向性)、②創造的展開スキーム(創発⇔境界制御の原理⇔包括=理解(コンプリヘンション)⇔内在化して内面化)、に分類できます。前者①は、社会文化・経済的背景により表出する過程です。創造的思考にとっては、この社会的志向性の秀逸性が何よりも大きなファクターとなります。これは、創造的思考の暗黙知の秀逸性の必要条件となるものです。

#331 「希少性のある意味を創造する思考」を引き起こすテクニック では、「創造的思考の深化モデル」と「暗黙知を起動する方法論」を示しました。②創造的展開スキームの秀逸性は、創造的思考の結果の秀逸性、洗練された創造的思考過程、考えぬかれた創造的思考の思想、時代の変化に即して磨かれた思考によって価値づけることができます。これは、創造的思考の暗黙知の秀逸性の十分条件となるものです。

創造的思考にとって、社会的志向性(志向性)と創造的展開スキームの秀逸性の両輪があって初めて優れた創造的思考につながります。

3.「希少性のある意味の創造的思考の暗黙知」を組織知として浸透させていく方法論モデル (新たな優位性の構築モデル)

3.1. 「協働の場としての組織」から「協創と創発の場としての組織」へ

社会や組織を成り立たせているのは「コミュニケーション」です。組織が「協創と創発」へと変容していくためには、「コミュニケーションの在り様」も変わらなければなりません。

3.2. 「意思疎通」ではなく「意志疎通+意思疎通」が求められる

従来のコミュニケーションは曖昧に「意思疎通」と考えられてきました。しかし、組織を「協創と創発」へと変容させていくためには、まず、「意志疎通(will-based understanding)」と「意思疎通(intention-sharing)」を明確に区別して、相補的に活用していかなければなりません。

- 意志疎通:

非言語的・身体的な感受を通じて「わかり合う」関係。あうんの呼吸、以心伝心、空気を読む、が代表例 → これは意味を共有する前に、共鳴や信頼を共有する構造。 - 意思疎通:

明示的な意図の伝達(言語・文書・合意)によるロジカルな整合と調整 → 西洋的マネジメントにおける計画・指示・報告の「形式知の構造」。

意志疎通は、暗黙知のレベルで人と人が共振する関係であるとも言えます。

3.3. 「リフレクション」と「コミュニケーション」の相互連環

「協働する組織」のコミュニケーションには「意思決定の連環」としての役割がありました。しかし、「協創と創発する組織」では「主体と自律」が重視され、その場合のコミュニケーションには、「リフレクション(省察)」と「コミュニケーション(意志疎通と意思疎通)」の相互連環が無ければなりません。

- リフレクション(Reflection):

自他を問い直し、経験を振り返ることで、新しい意味を生成する行為 → これは自己のなかの「問い」と「ずれ」に向き合う過程です。 - コミュニケーション(Communication):

日々の実務における会話・共有・意思決定の連鎖 →「協創と創発」の職場では、形式化よりも「流れ」や「文脈」で運ばれやすい。

両者は一方通行ではなく、リフレクションが深まるほど、次のコミュニケーションが意味をもって組織内に再分配され、そこから新たな問いが立ち上がってきます。このように、リフレクションとコミュニケーションは自己産出型の相互作用(autopoietic interaction)として循環し続けます。

4.組織の中に浸透させる暗黙知の検討

本コラムでは、「協働する組織」における暗黙知を形式知化した組織知を組織知を脱・構築して、「協創し創発する組織」における希少性のある意味を創造する創造的思考の暗黙知を組織知とし、コミュニケーションシステム論を中核とした組織論に基づいて、その組織知を組織の中に浸透させていく方法論モデルを展開してきました。そこで、以下では視野を広げて、経営論からも検証し深掘りすることにします。

4.1. 「失敗の本質」と「知識創造企業」(SECIモデルからの自己変革)

野中郁次郎氏他の共著「失敗の本質」は、日本の大東亜戦争の6つの作戦を分析して「環境適応の失敗-自己革新組織能力の欠如」を指摘しています(詳細は備考をご参照下さい)。

- ここで批判されているのは「暗黙知」ではなく、自己革新組織能力の欠如した組織の中で固定化され更新されなかった「暗黙知」の使い方であると考えられます。暗黙知を「非言語的で身体化された知」とだけとらえると、属人的・閉鎖的になる危険はあります。しかし、「協創し創発する組織」における「暗黙知」は、上記のように、対話・相互作用・問いかけ・自己省察を通じて常に更新され、集合的に鍛えられる創造的思考を行っていくための知のプロセスです。

戦後の日本で成功した企業の強さの要因を「知識創造企業」においてSECIモデル(「共同化(Socialization)→表出化(Externalization)→連結化(Combination)→内面化(Internalization)」の暗黙知と形式知の間のスパイラルアップモデル)としてが提唱されています。

- 野中氏等が指摘した「失敗の本質」は自己革新組織能力の欠如であり、高度経済成長期の日本企業の成功要因が「協働」の合理性(暗黙知の形式知化による効率性とコストダウン)であるとするなら、今日のイノベーションが不足する日本が目指すべき新たな自己革新組織能力は「協創と創発」です。

4.2. 最近の経営学の理論からの検討

自己革新組織能力はへのアプローチ方法には、経営学では、「組織学習」や「U理論」、「ダイナミック・ケイパビリティ」による「感知⇒捕捉⇒変容」のプロセス等が提唱されています。「ビジネス・エコシステム」は企業の連携による「希少性のある意味の創造」が示されています。しかし、創造的思考の暗黙知に直接言及したものではありません。。

サステナブル・イノベーションズ株式会社 代表取締役社長 池邊純一

【失敗の本質】(参考文献#1よりの列挙)

- 戦略上の5つの失敗要因

- あいまいな戦略目的

- 短期決戦の戦略志向

- 主観的で「帰納的」な戦略策定-空気の支配

- 狭くて進化のない戦略オプション

- アンバランスな戦闘技術体系

- 組織上の4つの失敗要因

- 人的ネットワーク偏重の組織構造

- 属人的な組織の統合

- 学習を軽視した組織

- プロセスや動機を重視した評価

- 自己革新組織に求められる6つの原則

- 不均衡の創造

- 自律性の確保

- 創造的破壊による突出

- 異端・偶然との共存

- 知識の淘汰と蓄積

- 統合的価値の共有

【関連するコラム】

- #330 戦略眼と現実解 暗黙知は意味の創造的思考にどのように関与するのか (ポランニー「暗黙知の次元」を参考にして)

- #331 戦略眼と現実解 「希少性のある意味を創造する思考」を引き起こすテクニック

- #326 戦略眼と現実解 何故、今の日本企業に内発的な変革が起きないのか 日本人の暗黙知を考える

【参考文献】

- 戸部良一, 寺本義也, 鎌田伸一, 杉之尾孝生, 村井友秀, 野中郁次郎 共著、「失敗の本質: 日本軍の組織論的研究」、ダイヤモンド社、1984.5.31

- 野中郁次郎 ,竹内弘高 著、梅本勝博 訳、「知識創造企業」、東洋経済新報社、1996.3.1、英語原著 1995.