#330 戦略眼と現実解 暗黙知は意味の創造的思考にどのように関与するのか で示しましたように、私たちは 『志向性⇔創発⇔境界制御の原理⇔暗黙的コンプリヘンション(包括としての理解)⇔内在化するから内面化する』 という暗黙知(培ってきた知見や専門知識を新たな創造に結びつける知)が作用するプロセスを通して創造的思考を行っています。このプロセスは無意識の内に、かつ、自律的に、相互に影響を及ぼし合い、ダイナミックにフィードバックを繰り返しながら展開されます。

逆に、こうした暗黙知が作用するプロセスがあることを逆手にとって、創造的思考を効率よく引き起こす方法を導き出そうというのが、本コラムの目的です。

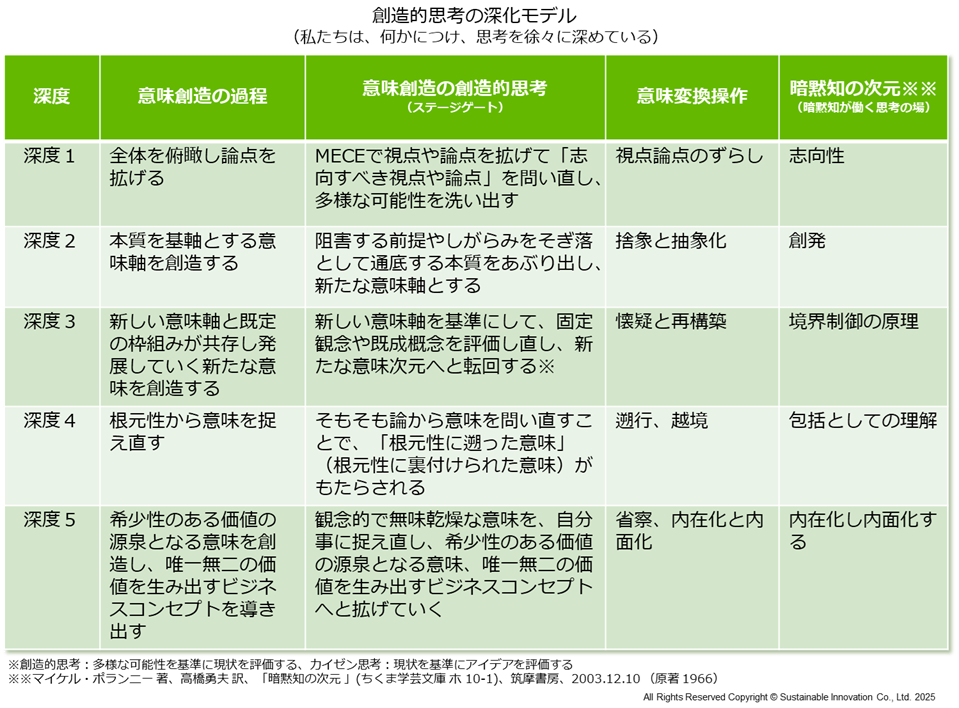

1.「希少性のある意味を創造する思考」の深度モデル

希少性のある意味を創造する創造的思考を巡らせるといっても、私たちは、いきなり深い思考ができている訳ではなく、まずは、身近なことから考え始めます。しかし、この段階の思考だけでは思いつきでしかなく、誰もが考えつくものであり希少性は宿っていません。そこで、徐々に思考を深めていくことになります。この「創造的思考の深化モデル」では、思考を深めていく過程を段階化し、各段階のステージゲートを定めて(ステージゲートで要請される跳躍)、そのために必要な方法論を「意味変換操作」として提示します。

「意味」は、視点や論点の問い直しによる日常の再解釈から始まり、些末的なことに隠された本質の見極め、既存の制度や文化の懐疑、根元性へ遡った文脈や関係性への遡行、最終的には自己の存在そのものを問う深度へと至ります。つまりこのモデルは、「希少性のある意味」を創造するための、思考の深まりと飛躍の構造を体系的に示した枠組みです。

2.希少性のある意味の深掘り

深度1 志向的意味(視点・論点のパターン)

意味創造の出発点は、「なぜ自分はこれを問うのか」という内的な志向性の自覚にある。単に視点や論点をずらしてアイデアを絞り出すのではない。社会的志向性に駆り立てられて「そもそも何を問うべきかという視点そのものを問い直す」ことで、社会や自己の中に眠っていた課題や関心が顕在化させるのである。MECEで視点や論点を拡げて「志向すべき視点や論点」を問い直し、この問い直しによって立ち上がった関心を軸に、多様な可能性を洗い出していく。

[1] 意味の次元

- 思考の出発点を単なるアイデアの発想や課題解決に置くのではなく、「なぜ自分はこの問いを立てようとしているのか」という内的な志向性に気づくことから始まる。ここで扱われる「意味」は、対象が本来備えている固定的な意味ではなく、自己の価値観や社会的背景との関係性の中で新たに生成される動的な意味である。

- たとえば、「高齢化社会」というテーマを扱う場合に、単に「高齢者向けのサービスを考える」という枠にとどまるのではなく、「なぜ自分は高齢化に関心を持つのか」「この社会において高齢化とはどのような意味を帯びているのか」「その背景にはどのような価値の変容があるのか」といった問いを立てることで、思考はメタ的な次元へと広がっていく。

- このようにして、表面的な問題設定の背後にある意味の構造に迫ることが可能となり、課題の再定義が始まる。この段階においては、課題自体が生まれてくる背景の構造、すなわち「意味の生成環境」が見えてくることこそが重要なのである。

[2] ステージゲートで要請される跳躍

- [深度1]におけるステージゲートで要請される跳躍とは、自分が今問おうとしている視点や論点そのものを、自己の内的な志向性や社会的背景に照らして根本から問い直し、新たな問題意識を構成するための思考の飛躍である。この跳躍は、単に視点を追加したり、多様化したりすることではなく、「自分はなぜこれを問おうとしているのか」「その問いは本当に社会的・倫理的に意味のあるものなのか」と、自らの思考の出発点を深く内省することを通じて、「問うことの意味そのもの」を再構成することで実現される。

- このプロセスは、「目的を再定義すること」にも似ている。たとえば、従来の目的が「いかに売れる商品を開発するか」であった場合に、それを「そもそも人々が本当に必要としている豊かさとは何か?」という根源的な問いに跳躍させることで、思考の枠組みが一気に転換される。このように、ステージゲートでは、既存の問いや目的の枠組みを飛び越え、新たな意味の出発点に到達することが求められる。その跳躍こそが、創造的思考の深化に向けた本質的な入口となる。

[3] 適用する意味変換操作

① 視点論点ずらし

- 一般に「視点論点ずらし」は『ある問題や対象を別の立場・時間軸・構造・関係性から捉え直すことで、その意味を再構成し、新たな発見や問題意識を引き出す意味変換操作である』と定義される。

- [深度1]における「視点論点ずらし」は、「志向すべき問いそのもの」を再設定するために用いられる操作であり、思考の対象を「何を問うべきか」へと変化させるトリガーとなる。

- この操作は単なる視点転換にとどまらず、「問い直す視点の構造」を問うものである。この意味変換操作により、「存在していると信じていたもの」のカテゴリー自体を揺るがし、別の視点や論点で捉え直すことにより、別の可能性が立ち上がる。

- 適用例: 「脱プラスチックをどう進めるか」

- 【視点のずらし】単なる「環境保護」から「自然との共生という倫理観」へ ⇒ 政策側からのアプローチではなく、「生活者の習慣形成」へ

- 【論点のずらし】技術開発の論点 ⇒ 使い捨て」という文化そのものの持続可能性へ

- 【新たな問い】人間は、なぜ「使い捨て」という価値観に惹かれてしまうのか?

深度2 機能的意味(本質の見極め)

多様な可能性の背後に、共通して流れている価値や構造をあぶり出す段階である。ここで生まれるのは単なる論点の集約ではなく、関心を貫く新たな「意味軸」である。阻害する前提やしがらみをそぎ落として通底する本質をあぶり出し、新たな意味軸とする。これは、暗黙知により創発的に立ち上がるものであり、予見して表出された知ではない。この軸は、以後の深度全体を貫く「本質を基軸とする意味軸」として働く。

[1] 意味の次元

- [深度2]における意味の次元とは、[深度1]で洗い出された多様な視点や論点群を素材としながら、それらに内在する共通の価値や構造に気づき、新たな意味の軸を見出すことである。ここでの意味は、個別のアイデアや情報を整理・分類することによって得られるものではなく、それらの背後に通底する情動的・構造的・倫理的な共鳴から立ち上がってくる。

- この段階で求められるのは、論理的な統合ではなく、個々の視点や論点の奥に流れている、言語化されにくいが確かに感じ取られる共感的な価値の本質に気づくことである。つまり、ここで生まれる意味は、明示的に説明される知識ではなく、関係性や背景のなかから浮かび上がってくる暗黙的な意味の共感構造である。

- たとえば、「働き方改革」に関するさまざまなアイデア──テレワーク制度、ワーケーション、副業の解禁など──の背後に、「人間らしく生きたい」「生きる意味を取り戻したい」といった共通の価値軸が存在していることに気づくとき、思考はこの意味の次元に達している。そこに見出された価値の軸は、以後の創造的思考を貫く中核的な「意味」となっていく。

[2] ステージゲートで要請される跳躍

- [深度2]におけるステージゲートで要請される跳躍とは、多様な視点や論点、表層的な差異をいったん捨象し、それらの背後に通底する本質的な意味の構造へと至る跳躍である。[深度1]では思考は発散し、多様な可能性が広がるが、[深度2]ではその発散状態から脱し、余分な情報をそぎ落とすことで、本質を抽出し、意味的に収束する方向へと思考を移行させる必要がある。

- 人は、現実的に具体性を持ったものを見て理解しようとする。そして些末的なことばかりに気を取られてしまう。そこで、必ず、細かいことは脇に置いて、「要するに、簡単に言うと」という議論を始める。これは単に「切り捨て」であり思考の深掘りにはならない。

- この跳躍では、現実的で具体的な細かい多様なことに通底する「意味」を見つけ出し、「意味」で説明することにより現実的で具体的な細かい多様なことを説明することになる。「余計なものをそぎ落とす」とは「基軸となる意味」に思考を還元することに他ならない。

- たとえば、観光誘致、農業支援、移住促進といった多様な地域活性の取り組みを並べて捉えるだけでなく、それらの根底に共通して流れている「つながりの再生」といった本質的価値に気づくことができたとき、そこに跳躍が生まれている。このような意味の跳躍こそが、創造的思考の深化を次の段階へと導く原動力となる。

[3] 適用する意味変換操作

②捨象と抽象化

- 一般に「捨象と抽象化」は『多様な現象や情報のうち、個別的・偶発的な属性を意識的に取り除き、それらに共通する構造・原理・価値を抽出する意味変換操作である』と定義される。

- [深度2]における「捨象と抽象化」は、洗い出されたアイデアや視点群から枝葉末節を削ぎ落とし、自己の関心や社会的意義に貫かれた“共感軸”を浮かび上がらせるための操作である。この意味変換は、言語以前の気づき=意味の萌芽を言語化・構造化することを目的とし、ここで得られた「意味軸」は、引き続く深度における判断や創造の「指針」となる。

- 適用例:「多様な地域共生のあり方」

- 【アイデア群】空き家のシェア活用/地域通貨/地域NPOの立ち上げ/多文化共生のワークショップ

- 【捨象】制度的・技術的な差異や具体的手法の違いを捨てる

- 【抽象化】共通しているのは「関係性の再編」「孤立からの解放」

- 【意味軸】「共に生きる場の再創造」

深度3 構造的意味(形骸化した予定調和の解体)

「本質を基軸とする意味軸」を基準にして、固定観念や既成概念を評価し直し、新たな意味次元へと転回する。従来型の「現状を基準にアイデアを評価する」思考から脱し、「新しい意味軸から現状を評価し直す」という逆転構造が導入される。慣習・制度・文化・構造・価値観の奥深くにある前提が揺るがされることで、新たな意味が創造(再構築)される。これこそが「境界制御の原理」が働く思考の場である。

[1] 意味の次元

- [深度3]における意味の次元とは、これまで当然のものとして受け入れてきた制度・慣習・文化・価値観といった社会的枠組みに対して、深度2で見出された「新たな意味軸」の視点から批判的に捉え直し、それらがどのような前提や構造によって成り立っていたのかを問い直す次元である。ここでは、意味とは固定的で絶対的なものではなく、特定の文脈や価値体系によって構成されているものであり、それゆえ再構成可能であるという認識に立つ。

- この段階では、「現状を出発点として新たな意味を導く」のではなく、「新たに見出された意味を基準として現状の妥当性を問い直す」という逆転の構造が成立する。思考は、既存の前提や常識をそのまま受け入れるのではなく、それらの背後にある支配的な意味の構造そのものに揺らぎを与えようとする。

- たとえば、深度2で立ち上がった「共に生きる場の再創造」という意味軸を基準に、都市開発や地域政策を見直すと、従来重視されてきた「効率性」や「経済合理性」が、人間的なつながりや共感の価値を切り捨てていたことに気づく。こうして、現状に内在する意味の構造そのものを再評価し、新たな意味へと開かれていくための思考の空間が、この深度の意味の次元である。

[2] ステージゲートで要請される跳躍

- [深度3]におけるステージゲートで要請される跳躍とは、「現状を基準に新たな意味を調整する」という従来の順応的な思考を反転させ、「新たに見出された意味軸を基準にして現状の制度や構造の妥当性を問い直す」という逆転の思考を実行する跳躍である。この跳躍は、社会制度や文化的常識といった既存の秩序が無自覚に前提とされている思考の土台に対して、根本に立ち戻った懐疑を投げかけることで可能になる。

- これまでは、「制度に適応する提案を考える」といった発想が支配的だったが、この段階では、「その制度自体が人間の幸福や社会の豊かさに本当に資しているのか?」という本質的な問いが立ち上がる。すなわち、前提条件そのものを構造的に問い直す跳躍が求められる。

- この跳躍を経ることなくしては、創造的思考は単なる既存枠内での改善や最適化にとどまり、本質的な意味の変革=意味のイノベーションには至らない。深度3における跳躍は、意味を再構成し直すために不可欠な認識の転換点であり、創造的思考を深化させる上での重要な転機となる。

[3] 適用する意味変換操作

③ 懐疑と再構築

- 一般に「懐疑と再構築」は『既存の意味・価値・制度を当然のものとして扱うのをやめ、それらの成立根拠や支配構造を疑い、異なる前提に基づく意味体系を再編成し直す操作である』と定義される。

- [深度3]における「懐疑と再構築」は、深度2で得られた意味軸を「指針」として、既存の制度・価値・構造に対して根本的な懐疑を向け、それらを新しい意味構造の下で再構成する操作である。この意味変換の目的は、思考の「慣性」を打ち破ることである。固定された「常識」や「正解志向」に揺らぎを与え、意味の構造そのものを問い直すことによって、新しい問いと構想の空間が拓かれる。

- 適用例:「地域共生社会のデザイン」⇒「共に生きる場の再創造」

- 【懐疑】:なぜ地域政策は行政主導で画一化されるのか? → 本当に「支援される側とする側」という非対称構造が必要なのか? → なぜ“住民”は受け身であることが制度的に前提とされているのか?

- 【再構築】:意味軸から照らし直した新たな評価枠 → 主体性を回復し、地域が「共に担う場」として再定義される必要がある → “制度が主役”から“場が主役”へ:共感にもとづく制度設計へと再構築

深度4 根源的意味(存在意義としての意味)

再構築された意味を「現実的な価値基準によって評価する」のではなく、そもそも論として「本当にそれが必要なのか」「社会や自分にとっての意義は何か」を問う(意味の遡行)。そもそも論から意味を問い直すことで、「根元性に遡った意味」(根元性に裏付けられた意味)がもたらされる。「意味を根元性に遡行」することにより、根元性に裏付けられた意味がもたらされ、理屈抜きで意味を理解することが可能になる(包括としての理解、コンプリヘンション)。「意味を根元性に遡行」することにより「根元性への越境」も起こり、主体性を持った変容への素地が作られる。

[1] 意味の次元 「根源的な意味への超越」

- [深度4]における意味の次元とは、これまでに再構築された意味や制度、提案内容の「妥当性」や「実効性」といった次元では満足できず、それらが本当に人間や社会にとって根元的な意義を持ちうるのかを問い直す、より深い意味の地平に思考を遡らせる次元である。ここでは、「そもそも、それは何のために必要なのか?」「それは本当に価値あるものなのか?」といった本質的な問いが立ち上がり、意味はその成立根拠にまで立ち返って見直される。

- たとえば、地域における「共に生きる場づくり」という提案を再構築した後に、「人はなぜ“共に生きたい”と願うのか?」「そもそも“共にある”とは何を意味するのか?」と問いを深めていくとき、それは意味がその根元から問い直されている状態であり、この深度において意味は、構造的でも制度的でもなく、存在論的・倫理的な地平にまで広がっていく。

[2] ステージゲートで要請される跳躍 「そもそも論への遡行と根元性から理解される意味への越境」

- [深度4]におけるステージゲートで要請される跳躍とは、すでに構築された意味や制度、提案の妥当性を前提として受け入れるのではなく、それらの背後にある「そもそもの意義」や「存在の意味」にまで思考を遡らせ、新たな次元から全体を包括的に捉え直す跳躍である。この跳躍では、従来の「目的―手段」の関係で問題を捉える枠組みをいったん止め、価値の出発点そのものに還るという思考の転倒が求められる。

- すなわち、「何のためにそれを行うのか」「なぜその問題を問おうとするのか」といった問いへと思考を移し、意味の基盤そのものを再確認しようとする方向へ跳躍する必要がある。この段階での跳躍は、論理的・分析的な思考だけでは辿り着けないものであり、存在論的、倫理的、感性的な統合的知に基づいた直観的な飛躍によって支えられる。

- この跳躍によって、意味は単なる構造や制度の内側にとどまらず、人間や社会の営みの根底にかかわる次元に開かれ、そこに新たな視座からの理解と創造の可能性が生まれるのである。

[3] 適用する意味変換操作

④ 遡行

- 一般に「遡行」は『表出された現象・意味・構造の背後にある根元への問いで存在条件に遡ることによって、対象の本質的意味を構成し直す認識操作である』と定義される。

- [深度4]における「遡行」は、深度2や3で構築された意味や価値を「所与」とせず、それらの意義が成り立つ根拠(人間観・倫理観・社会観)を根底から問い直し、「なぜそれが意味を持つのか」を存在論的に掘り下げる操作である。

- そもそも論から「意味を読み替える」ことによって、根元性から新たな意味が形成され、世の中で形骸化してきた行為や制度も色を失い、根元性によって裏付けられた新たな意味が価値を帯び始める。

- 適用例:「共にある地域社会」という価値観に対して、

- なぜ人は「共にあること」を価値と感じるのか?

- 人間存在にとって「孤独」と「関係性」はどのような根源的意味を持つのか?

⑤ 越境

- 一般に「越境」は『既存の枠組み(制度、学問、文化、感性など)の境界を踏み越え、異なる文脈や次元との出会いによって、思考や意味の構造を変容させる創発的操作である』と定義される。越境には、異分野を接続する水平的越境と、意味の深層へ向かう垂直的越境があり、どちらも思考に質的変容をもたらす。

- [深度4]における「越境」は、個人の思考枠や社会的コンテクストを超えて、倫理、哲学、宗教、芸術、身体性といった別種の意味次元へと飛躍することで、意味を多重化・再編成する操作である。ここでの越境は、「意味そのものの在り様を揺るがす」試みであり、それによって従来とは異なる「意味」が顕れる。

- 既存の制度的・文化的な領域が堅牢な意味体系を形成し、そこからの逸脱を阻害しているとき、新しい根源性を持った意味が包括して理解されることにより、根元性から新たな意味が越境して芽生えてくる。

- 適用例:地域共生のデザインが都市政策や社会福祉の文脈で議論されていたが、

- 「地域風土」や「地域の中で暮らす人たちとの触れ合い」の観点から捉え直す。

- その結果、制度設計の話から離れ、「人がともにあるとはどういう「世界観」の中で可能になるのか」へと意味が変容する。

深度5 存在論的意味(生きた意味・希少性のある意味・唯一無二の意味=コンセプト)

ここまでに生成された意味は、「根元性に遡行された意味」であるが、観念的で無機質な意味でもある。この「根元的な意味」を自分事として描き直すことによって、自分の感情・経験・生き方に深く根ざした「内在的な意味」として磨き上げることができる。自分にとって本当に共感できる意味とするために「省察」が行われることで、自分の中で展開しうる希少性ある意味となっていく。「観念的で無機質な意味」に「生きた意味」が吹き込まれ、自分の周りの人や社会、未来社会へと引き継がれ「生き続ける意味」として膨らんでいく。個人化する社会において「生きた意味・生き続ける意味」は「希少性の源泉となる意味」でもある。そして、創造する側の人たちが「希少性の源泉となる意味」を「信念」を持って追究し、実現を約束することにより、また、個客がその価値を求め消費し続けることにより、その「希少性の源泉となる意味」は「私だけの唯一無二の価値」となっていく。「信念への約束」は商品コンセプトとして受け入れられるための十分条件である。

[1] 意味の次元

- [深度5]における意味の次元とは、それまで抽象的・分析的に捉えられてきた意味が、自分自身の人生や記憶、希望や愛着と深く結びつき、自分にとってかけがえのない意味へと昇華されていく次元である。ここでは、意味は単なる言葉や概念として存在するのではなく、自分の感情や体験の中に「住む」ものとなり、身体的・情動的に根づいた「生きた意味」へと変容する。

- このようにして内在化された意味は、自分の行動や生き方、価値観として表出され、やがて周囲の人々や社会に影響を与える物語として展開されていく。その物語は、個人の内面に留まることなく、未来社会の文脈とも接続され、「意味が生き続けていく」かたちで他者や時代とつながっていく。意味はここで、ただ理解されるものではなく、「共に生きられる情景」として実感され、物語として立ち上がる。

[2] ステージゲートで要請される跳躍

- [深度5]におけるステージゲートで要請される跳躍とは、それまで分析的・汎用的・客観的に捉えられていた意味を、自分の心と身体を通して「本当に共感できる内在的な意味」へと昇華させ、その意味を情景や物語として他者や未来へと“生きたかたち”でつなげていく跳躍である。

- [深度4]までは、意味はどこか無機質であり、概念的・制度的・哲学的な枠の中で「理解される対象」として存在していた。しかし深度5に至ると、意味は「自分が本当に共感できるか」「その意味を自分が生きられるか」という身体的・感情的な共感を伴った内在化のプロセスを経て、躍動を始める。

- この跳躍において、思考は語るべき知識や説明から解放され、自分の人生や経験と結びついた「生きる意味」として再構成される。つまり、意味は語るものから“生きるもの”へと変容し、自分の物語として他者と共有され、未来に引き継がれていく可能性を帯びる。この跳躍は、創造的思考に命を吹き込む、きわめて実存的かつ物語的な転換点である。

[3] 適用する意味変換操作

⑥ 省察

- 一般に「省察」は『自らの体験・感情・信念・価値観と照らし合わせながら、得られた知や意味を内的に見つめ直し、その意味を自己と再接続する思考行為である』と定義される。これは、過去・現在・未来にわたる自分自身の在り方や経験に問いを投げかけながら、意味を自己の文脈へ引き寄せる行為であり、他者から与えられた意味を「自分の意味」に変えていく操作である。

- [深度5]における「省察」は、遡行によって得られた根源的意味に対して、自分自身の人生・記憶・価値観と響き合わせることで、「その意味が自分にとって本当に共感できるものか」を問い直し、意味を「生きること」として受け入れるための感情的・実存的な再帰的操作である。

- 自らの思考や認知そのものを客体化し、それを内省する知的営みです。「自分がなぜそう考えるのか」「その枠組みはどこから来たのか」など、自分の認知の前提構造自体に気づき、それを問い直す。

- 適用例:「共に生きる場の再創造」という意味を深度4で見出したとき、

- かつての孤独な体験、大切な誰かとの別れ、他者に救われた記憶、といった自分の情動的経験を省察することで、「この意味は私にとってリアルだ」「私はこの世界観を生きたい」と思えるようになる。

⑦ 内在化と内面化

- 一般に「内在化」は、『外から与えられた知識・価値・意味を、自分自身の内側に取り込み、自らの信念体系や行動原理の一部とするプロセスである』と定義される。また、「内面化」とは、『それをさらに深層で身体化・情動化し、無意識的なレベルで自らの生き方・世界観にまで浸透させるプロセスである』と定義される。この操作は、意味が単なる理解対象から「生きられる世界」となるプロセスである。

- [深度5]における「内在化と内面化」は、創造された意味を単に納得するだけではなく、「この意味で生きる」という決意と共に、自らの存在・感情・価値観の深層にまで染み込ませ、人生の指針・物語・行動として再構成するプロセスである。

- 適用例:「共にある社会」という意味が、自分の経験や願いと響き合い、

- その価値を持つプロジェクトを自ら始めたいと思う、仕事の選択や人間関係の築き方が変わる、子どもや次世代に伝えたいと思うなど、生き方の文脈にまで意味が統合されていく。

サステナブル・イノベーションズ株式会社 代表取締役社長 池邊純一

【関連するコラム】

【参考文献】

- マイケル・ポランニー 著、高橋勇夫 訳、「暗黙知の次元 」(ちくま学芸文庫 ホ 10-1)、筑摩書房、2003.12.10 (原著 1966)