私たちは、どのようにして暗黙知を使っているのでしょうか? 特に、「経営に関する、しかも、新たな意味を創造する時に、どのように暗黙知を使って思考しているのか?」 それが本コラムで考察するテーマです。

1.思考過程における暗黙知を経験的に考える

私たちが何かを「知ろう」とする時、その思考には二つの異なる動きがある。ひとつは、既にある知識を「探索する思考」。もうひとつは、未だ存在しない知識を「創造する思考」である。そして経験的に言えば、私たちはこれらを同時にではなく、交互に行っている。

例えば、ある問いについて情報を探している最中、ふとした瞬間に「閃き」が訪れる。この閃きが、新たな問いや発想へとつながり、探索の射程を深めていく。探索と創造——それはまるで、呼吸のように入れ替わりながら私たちの中に現れ、互いを補い合う。

この「交互に現れ、相補的に作用する思考のプロセス」(無意識のうちに情報処理の制限を回避しながら自律的に)は、あらかじめ手順化して標準化できるようなものではない。マニュアルに落とし込んで形式知として共有することも、ほとんど不可能に近い。にもかかわらず、私たちは確かに、こうした思考の往還を通して、好奇心に引き寄せられながら知を深めていく。そしてその背後には、言葉にされず意識されることもない、「形式知化できない暗黙知」(培ってきた知見や専門知識を新たな創造に結びつける知)が確かに働いている。

2.暗黙知による創造的思考のシナリオ

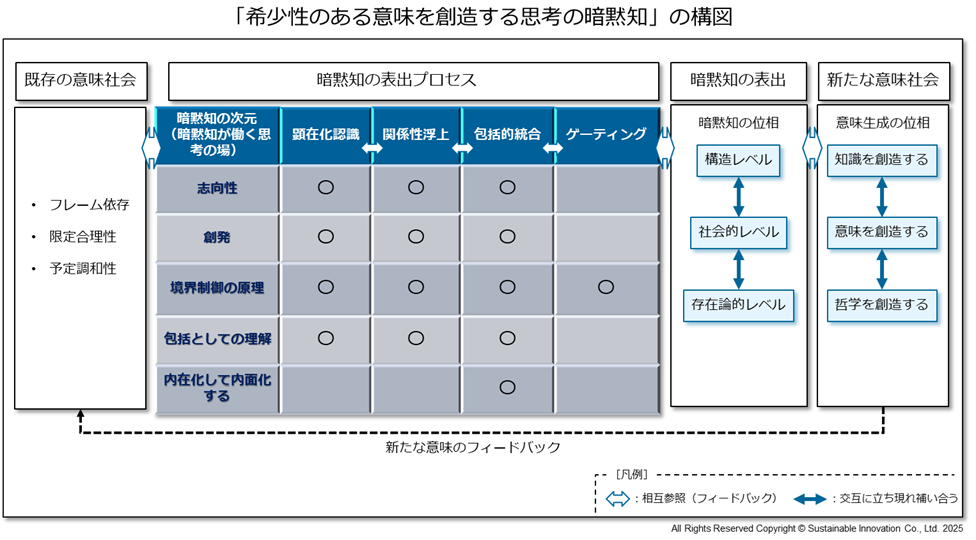

ここでは、私たちの思考の様子をポランニーが暗黙知が作用するプロセスとして概念化した 志向性、創発、境界制御の原理、包括としての理解(暗黙的コンプリヘンション)、内在化して内面化する を使って、経験的に解明していくことにします。

- 今という時点で、社会や組織の中で共有されている「事物に対する意味」(既存の意味社会)があります。しかし、その「意味」には、一定の枠組みで理解された「意味」、知覚や知識として獲得できる範囲に限界があるための限定合理性の下で理解された「意味」、その範囲で予定調和として作られた未知の「意味」が含まれています。

- そこにあることをきっかけとして新たな疑問や閃きが起き、だんだんと思考が整理されて、包括的に統合された意味になっていきます。しかし、何となく納得がいかなければその創造された「意味」は棄却(ゲーティング)され、新たな候補としての「意味」が見出されていきます。

- その無意識のうちに自律的に表出する暗黙知は、「どう考えれば良いか」を思考する構造化レベル、制度や慣習として妥当かを思考する「社会的レベル」、それが自分の存在(価値観や世界観)に照らして思考する「存在論的レベル」において、交互に補い合いながら立ち現れてきます。(暗黙知の位相)

- 本コラムでは、「希少性のある意味を創造する思考」を対象としています。その思考の目的地は「新たな意味社会」の構築です。この思考に関わる「意味生成の位相」の暗黙知も順番に従って整然と表出する訳ではなく、交互に補い合いながら立ち現れてきます。

3.用語の解説

3.1. 暗黙知の表出プロセス (以下は、ChatGPT 4oとやり取りしながら文書化した)

- 志向性(Intentionality)

- 人間の認知活動には常に「何かを目指す」向かう力が内在している。これはフッサール現象学で「志向性(Intentionalität)」として定義され、あらゆる意識は“何か”を対象とするという前提に立つ。暗黙知における志向性とは、行為者の無意識的な目的意識であり、意味創造において「なぜそれを問うのか」「なぜそれを創るのか」という問いを背後で駆動させる原動力である。この志向性こそが、形式知では表現しきれない“動機の深層”として、創造的行為に方向性と一貫性を与える。

- 創発(Emergence)

- 創発とは、部分の単純な集合では説明できない、全体としての新たな性質や意味が立ち現れる現象である。創発的知は、経験や情報が非線形的に交差・衝突・再編成される中で、偶発的に、しかし意味深く立ち上がる。暗黙知における創発性は、知識を「構築する」のではなく「立ち上がる」ものとして捉える思考である。SECIモデルでは“共同化”の場面に該当するが、それ以上に、既存の意味秩序を撹乱し、意味の新たな位相を生み出す契機として重視される。

- 境界制御の原理(Principle of Boundary Navigation)

- 暗黙知は、形式知の外にあるものではなく、むしろその「境界」に位置する知である。この境界において、制度・規範・常識といった既存の枠組みとの緊張関係の中で、知は揺らぎ、拡張し、新たな意味を孕む。境界制御の原理とは、既知と未知、秩序と逸脱、規範と想像性のあいだを“制御しつつ越境する”能力のことである。ビジネス環境においては、創造性と合理性のバランスにおいて特に重要な思考基盤となる。

- 暗黙的コンプリヘンション(Tacit Comprehension)

- 「包括としての理解」― それがコンプリヘンションである。私たちは、部分から全体を推測することも、逆に全体から部分の意味を即座に捉えることもできる。この全体と部分の“行き来する理解”は、論理的演繹や帰納のような操作知ではなく、暗黙知としての構成的理解である。たとえば職人が対象物を見ただけで、道具の感触、力の入れ具合、工程の順序を「直観的にわかる」ように、意味の文脈を背景にして瞬時に理解する力である。これは創造的判断や感受性の源である。

- 内在化するから内面化する(From Internalization to Interiorization)

- 多くの知識マネジメント理論では、暗黙知は「形式知化されうる知」として扱われてきた。しかし、本質的な暗黙知は、単なる知識ではなく、身体性・経験・情動・価値観を通じて人格の深部に根差す「内面化された知」である。知識として“蓄える”のではなく、生き方や思考様式として“なる”ことが重要なのである。ビジネスの現場で、規範や理念が本当に機能するのは、研修資料を覚えたからではなく、それが「行動の自然な基調」として根づいたときである。

3.2. 暗黙知の位相(以下は、ChatGPT 4oとやり取りしながら文書化した)

- 構造レベルの暗黙知

- 「どうやって物事を考えるか」「どうやって整理するか」といった、思考のやり方そのものに関する無意識の習慣や癖です。例えば、「原因と結果をはっきりさせて考える」「問題が起きたらまず分解して考える」「全体像から入って部分を見ていく」といった思考スタイルがあります。こうした考え方の癖は、本人が意識していなくても、いつの間にか身についていて、自然とそのやり方で考えてしまいます。このレベルの暗黙知は、学校教育や職場経験、日常の問題解決の中で、くり返し使われることで定着します。

- 社会的レベルの暗黙知

- 「社会や集団の中で、どう振る舞うべきか」「何が普通とされているか」といった、文化や慣習、常識として内面化されているルールや期待です。例えば、「目上の人には敬語を使う」「会議では空気を読む」「あからさまな反論は避ける」などの“暗黙の了解”があります。これは誰かから明確に教わらなくても、場の雰囲気や他人の振る舞いを見ながら学び、自然に身につけていきます。このレベルの暗黙知は、「言わなくてもわかるだろう」「そんなことは常識だ」といった言い方で現れますが、他の文化では通じないことも多く、異文化摩擦の原因になります。

- 存在論的レベルの暗黙知

- 「自分にとって、何が大切か」「なぜそれが重要だと感じるか」といった、価値観や世界観、人生観に関する無意識の信念や前提が暗黙に働いています。例えば、「人とのつながりが一番大事」「誠実であることが大切」「自由に生きたい」など、明確に口にはしなくても、自分の行動や判断を左右する“自分なりの信念”です。これらは家庭環境や人生経験の中で自然に形づくられますが、本人にとっては「当たり前」のため、ふだん意識されることは少ないです。ただし、他人と考えが合わないときや、大きな決断をするときに、「自分はこういう人間なんだ」と気づくことがあります。

3.3. 意味生成の位相

#329 戦略眼と現実解 「創造的思考の暗黙知」と「希少性のある意味] において記したように、「意味生成の3層構造」は、 以下のように定義されます。

- 知識を創造する

- 新しく創る事物は何であるかという知識そのものを創造する

- 意味を創造する

- 創り出した新しい事物の意味は何であるかを創造する

- 哲学を創造する

- そもそもその新しい事物を創造することの意味そのものを創造する

サステナブル・イノベーションズ株式会社 代表取締役社長 池邊純一

【関連するコラム】

- #329 戦略眼と現実解 「創造的思考の暗黙知」と「希少性のある意味]

- #328 戦略眼と現実解 「事物の創造」から「希少性のある意味の創造」への深化

- #327 戦略眼と現実解 「創造的思考の思考法に対する暗黙知」を考える

【参考文献】

- マイケル・ポランニー 著、高橋勇夫 訳、「暗黙知の次元 」(ちくま学芸文庫 ホ 10-1)、筑摩書房、2003.12.10 (原著 1966)