今の日本人は大局的な視点での経営ができず、目先の業務改革やコスト削減に固執しています。この原因は、日本人の実績のある事例や海外の成功事例やソリューションに隷従する反面、全く新しいものに対しては自分たちの既存の利益を毀損するものとして激しく排除する気質があると考えられます。しかし、もう少し深掘りするならば、東アジアのさらに東端にある日本の位置的な制約がある中で、海外から文化を輸入しながら国造りをして、それに日本の風土にあった工夫を施して日本文化を育んできたという歴史を考えなければなりません。すなわち、日本人には「創造的思考の思考法に対する暗黙知」がないという仮説が成り立ちます。

1.日本文化における「創造的思考の思考法」に対する暗黙知の不在

日本は、大陸からの文化や制度、宗教や思想を受容し、それを自国の風土や社会に適合させることで独自の文化を発展させてきました。これは「受容+浸透+洗練」のサイクルであり、形式知の転写と適応を通じた文化発展でした。こうした歴史的背景から、日本人は 既存の枠組みを活用し自分たちの中で最適化する能力=形式知の再利用能力 に長けていると言えます。

しかし一方で、「まだ存在しないものをどのようにして考えるか」、そもそも、「新しく創るものは何であるか」という知識から創造する、すなわち、「新しい概念創るとはどういうことか」という創造の本質に関わる「創造的思考のための思考法」が、日本人の中では「内発的に形成」されてこなかったという可能性があります。

2.効率化とコストダウンのジレンマ

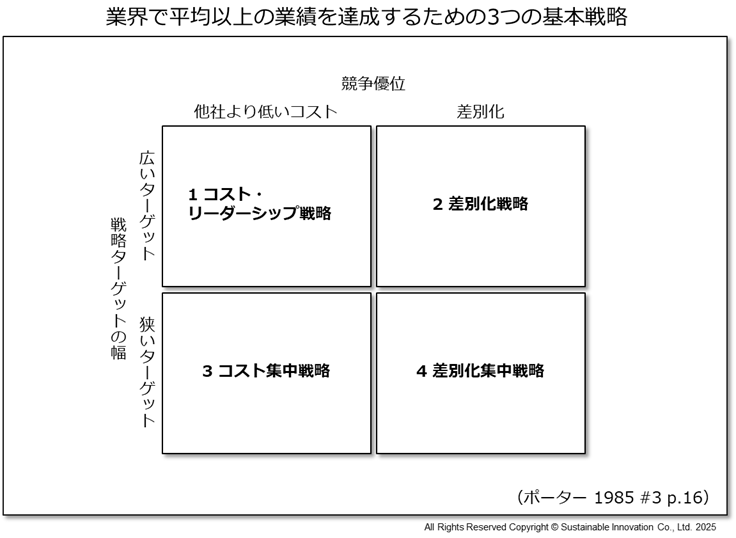

1991年のバブル経済崩壊以降の「失われた30余年」、日本人の脳裏には常に効率化とコストダウンの意識がつきまとってきました。日本人の権威ある学説に隷従する気質に乗じて、マイケル―・ポーターの競争優位戦略(企業が競争優位を築くための3つの基本戦略(コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略)も、「効率化とコスト削減」への意識を正当化してきました。

2.1. 「形式知化できる暗黙知」を受け容れてきた日本人

「なぜ日本企業は成功したのだろう。(中略)日本企業が、イノベーションを絶え間なく、漸進的、スパイラルに生み出すのを得意としている背景には、実は組織的知識創造の能力がある」(野中,竹内 1996 #2 序論より引用)。

日本人は「形式知化できる暗黙知」をごく自然に受け容れてきました。SECIモデルにおける「共同化(Socialization)→表出化(Externalization)→連結化(Combination)→内面化(Internalization)」のサイクルがそれです。

経済理論には「規模の経済」という考え方がありますが、属人的な暗黙知のままでは経済価値を生み出すことはできないけれど、それを形式知化し洗練(標準化しマニュアル化)していくことで効率化とコスト削減を図ることができ、それを共有することにより組織全体で経済価値を生み出すことができるという考え方です。SECIモデルは「規模の経済」にうまくフィットした考え方と言えます。

2.2. 真の優位性は「形式知化できない暗黙知」によって育まれる

今日は、アイデンティティ化した社会、あるいは、「個人化」した社会です。それは、画一的な製品やサービスを大量生産・大量販売・大量消費・大量廃棄の経済モデルが成り立たなくなった社会でもあります。同時に、人権や自然環境への意識も高まってきています。

多様な顧客の深層にある願いに共感しそれを叶えることのできる価値(顧客経験価値)を提供するためには、相手を理解してきめ細かに対応することのできる想像力と創造力が必要です。それは標準化したりマニュアル化したりすることのできない「形式知化することのできない暗黙知」です。

今日、求められているのは、「効率化とコスト削減」の「形式化できる暗黙知」ではなく「形式知化することのできない暗黙知」なのです(効率化とコスト削減のジレンマ)。

3.「形式知化できない暗黙知」から「創造的思考の思考法に対する暗黙知」へ

「なぜ日本企業は成功しないのだろう」と問いかけるのが、今の日本企業の現状です。

日本の経済発展が停滞している原因の一つはイノベーション(とりわけ、ディスラプション)の不足を挙げることができます。上記の日本企業を取り巻く経営環境の変化に鑑みると「形式知化することのできない暗黙知」が欠如しているからと言うことができます。

日本人がマイケル・ポーターの「競争優位性の戦略」の内面化に明け暮れている間に、米国では、他社の真似のできない希少性を優位性と考えるように深化しました。顧客経験価値の中にある価値要素を特定し、価値構造を分析して価値要素をどの様に組み合わせれば希少性のある顧客経験を価値として提供できるかというビジネスエコシステムの考え方もこの延長上にあります。

これは単なる「形式知化できる暗黙知」から「形式知化することのできない暗黙知」への転換でもなく「脱・効率性やコスト削減」とも言えません。この本質は「創造的思考の思考法に対する暗黙知」(培ってきた知見や専門知識を新たな創造に結びつける知)への深化であり、暗黙知の優位性を競う合う競争へと競争の仕組みそのものが転回していると考えることができます。

4.「創造的思考の思考法の暗黙知」について考える

この暗黙知には、もはや、SECIモデルは内在していません。「効率化とコスト削減」を追求すれば良いというだけの発想は通用しないどころか差が開くばかりです。

当「戦略眼と現実解」のコラムでは、今後、この「創造的思考の思考法に対する暗黙知」(培ってきた知見や専門知識を新たな創造に結びつける知)について考察していくことにします。

サステナブル・イノベーションズ株式会社 代表取締役社長 池邊純一

【関連するコラム】

【参考文献】

- マイケル・ポランニー 著、高橋勇夫 訳、「暗黙知の次元 」(ちくま学芸文庫 ホ 10-1)、筑摩書房、2003.12.10

- 野中郁次郎 ,竹内弘高 著、梅本勝博 訳、「知識創造企業」、東洋経済新報社、1996.3.1、英語原著 1995.

- M.E.ポーター 著 、土岐坤 翻訳、『競争優位の戦略: いかに高業績を持続させるか』、ダイヤモンド社、1985.12.1

- M.E. ポーター 著、土岐坤 , 服部照夫 , 中辻万治 翻訳、「競争の戦略」、ダイヤモンド社、新訂版 1995.3.16 (原著 1980)

- 菊澤研宗 編集、「ダイナミック・ケイパビリティの戦略経営論」、中央経済社、2018.9.22

- ロン・アドナー 著、中川功一 監修、蓑輪美帆 翻訳、「エコシステム・ディスラプション――業界なき時代の競争戦略」、東洋経済新報社、2022.8.11