今、グローバル規模で社会は個人化が進んでいます。経済が発展し、自分らしく生きたいことに挑戦できる社会になっていく過程で、必然的な到達点としての状況と言えます。AIをはじめとする技術の急速な進展は相乗的に個人化の大きなうねりとなってきています。しかし、法制度、経済原理、経営手法の多くは、近代化の原動力となったステレオタイムにモノゴトを捉えて、画一化し経済性を追究する、事物の大量生産・販売・消費・廃棄の慣習から抜け出せていません。

確かに、近代化を支えたのは人間の数千年の歴史の中で積み重ねられてきた創造的思考の賜物であることは間違えありません。しかし、個人化した社会に適合する思考はこれからのものであり、新たな創造的思考の方法を我々は考え出していかなければなりません。畢竟、AIは創造的思考はできないと言われてきていますが、AIもそれを乗り超えて進化していかなければならないのです。

1.「創造的思考」とは

それでは、個人化する社会において、人間は、本当に創造的思考ができているのでしょうか? 逆を言えば、本当にAIは創造的思考ができないのでしょうか? この疑問を解決するために、本コラムでは社会変革の破壊的イノベーション(ディスラプション)を引き起こす 新たな意味を創造する思考 を「創造的思考」として、以下の視点から考察することにします(我々が一般に言う創造的思考との違いは 「意味」というもの、 「意味を創造する」ということ、 をご参照下さい)。

- 創造的思考の主題を創造し得ているのか

- 捨象し抽象化する思考はできるのか

- 新たな抽象化軸に基づいて現行の仕組みに懐疑的な視点を注いで再構築できているのか

- そもそも人間の根元性に訴求できているのか (単に、アイデアを追い求めているのではないか)

- 省察し個人化社会に相応しい物語が描けているのか

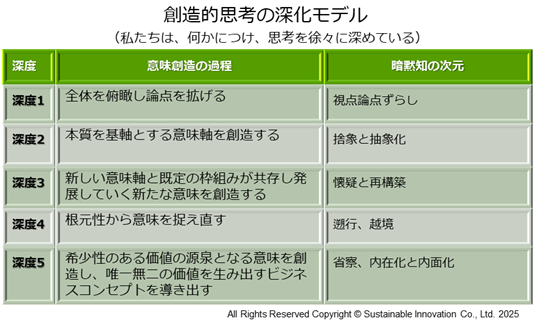

これら項目は、創造的思考(創造的思考の深化モデル)に準拠したものです。詳細は、「希少性のある意味を創造する思考」を引き起こすテクニック をご参照下さい。

2.人間は本当に創造的思考ができているのか

「人間は本当に創造的思考ができているのか」について下記により検証します。結論から言えば、「人間は実は創造的思考ができていない」ということになります。但し、真理を追究する学問の研究者などは「創造的思考」こそが本来の仕事ですので、この結論は「多くの場合」に限定されることにはなります。一方、経営活動や日常的な業務でブレインストーミングを行う場合などでもアイデア出しに限定されており、上図「創造的思考の深化モデル」の過程を踏んで深掘りされている訳ではありません。

- 創造的思考の主題を見つけ出している訳ではない

- 人には感情があり、感情に基づく動機を起点として思考するための主題を設定することはできるが、ディスラプションに至るような創造的思考の主題を考えている訳ではない

- 捨象し抽象化する創造的思考には至っていない

- 目の前に起きていることに引きずられ、対症療法であっても、抜本策にしても、当面、求められる解を考え出すことに集中してしまいがちである。「捨象し抽象化する思考」に即応しなければならない現実世界では「捨象し抽象化する思考」を切り捨てている

- そもそも、「捨象し抽象化する」は難しいことであり、その様な思考は煙たがれ、避けられてしまう

- 懐疑的な視点を注いで再構築を思考している訳ではない

- 既成の知識や経験知に頼り、それ論拠に考えることが合理的であり、既成の知識や経験知そのものに懐疑の目を向けようとしない

- そもそも、再構築しようとすると、主体的に取り組まなければならなくなるので忌避してしまう

- 根元性まで突き詰めて考えている訳ではない

- 現実の世界で「なぜ、それをしなければならないのだろう」と問いかけること自体、周りから反発を受けてしまう

- そもそも、「私は何のために生きているのだろう」、「私の存在はなんだろう」という問いかけをするものの、日々の生活に追われる状況では、そんなことは言っていられない。

- 個人化社会に相応しい省察を行っている訳ではない

- 具体的な事物を手に入れることによって、「取り敢えず」で満足するしかない

- そもそも、経験価値を追究しながらも、それは省察とは考えられていない

3.AIは本当に創造的思考ができないのか

「AIは本当に創造的思考ができないのか」について下記により検証します。結論から言えば、「AIは実は創造的思考ができる」ということになります。但し、これは当社が提唱している「人とAIの協働と協創」の場において『人が思考の条件をプロンプトで正しく指定する場合』において可能であることをつけ加えておきます。

- より広く創造的思考の主題を見つけ出すことができる

- AIは「動機を感じる」わけではないが、動機の言葉を拾い上げ、抜き出して、組み合わせて整えることができる

- 生成AIによる「主題」の生成結果は 「主題生成結果」参照

- 捨象し抽象化する創造的思考をすることができる

- 似た話を山ほど並べて、共通だけを残す“削ぎ落とし”を何度でもやり直せる

- 懐疑的な視点を注いで再構築を思考することができる

- 前提をあえて変えた案を何十通りも作り、利点・弱点を比較評価することができる

- 根元性まで突き詰めて考えることができる

- 「なぜ」の言葉を拾い上げ、抜き出して、組み合わせて整えることができる

- 個人化社会に相応しい省察を行うことができる

- 相手の立場と状況に合わせて、語彙・長さ・トーンを作り分けられる

4.AIによる創造的な思考力の優秀さの検証(意味創造推論AIの PoC “Proof of Concept” 事例)

当社では上図「創造的思考の深化モデル」の過程を定義した「HIM意味ネットワーク辞書」を学習データとして学習した「意味創造推論AI」を独自に開発しています。

- テーマ:知識労働の構造変革を主題として、生成AIの利用技術の進化を図り、ディスラプションへと導いていく

- 深度1~深度5、および、深度∞(詩的物語の創造と社会システムの構想)の創造した新たな意味のリスト、および、PoCの結果は 「意味創造推論AI PoC 結果」 をご参照下さい。

4.1. 意味創造推論AIの PoC “Proof of Concept” 事例を通した考察

今、世の中では「自律型AI」による業務プロセスの自働化が進められています。それに対して、当社の基本コンセプトは、「人とAIの協働と協創」による意味創造推論を目的としています。

一般に、人の思考は限定合理性によって制約されています。また、その時、その場で思いつくことには限界があり、場当たり的に揺らぐものです。また、自分では意識しないバイアスの影響を受けてもいます。一方、AIは学習した形式知に依存しており、フレーム問題があるだけでなく、自然な文章を作り出すための計算アルゴリズムの影響を受けています。ハルシネーションを引き起こすことも知られています。そこで、当社の基本コンセプトに基づく「意味創造推論AI」の長所と短所を、以下に列挙します。

- [長所]

- 人の限定合理性や思考の揺らぎとAIのフレーム問題の短所を補い合った創造的思考を実現することを可能としている

- 個々人の思考の範囲を超えて、人類が創り上げた膨大な形式知を探索して創造的思考に結びつけることができる

- 生成AIには感情がないため、好き嫌いなどの感性に基づく考察は行われず、純粋に確率計算に基づいた客観的に平等な思考を行うことができる

- 膨大な思考を短時間に、大量に、しかも、何度でも繰り返し行うことも可能であり、人が疲れる領域まで粘り強くやり通すことができる

- [短所]

- 創造的思考の限界は、人間の側の創造性の限界に制約されてしまう

- 学習させる辞書、プロンプトに誤りや偏りがあると、出てくる提案も偏ってしまう

- 高度な文章の生成能力があるため、会話の内容をコントロールしないで進めてしまうと、先読みした回答を作り出してしまうため、循環論法やトートロジーに陥りやすい

- 生成AIが記憶している利用者のプロフィールや会話履歴によって出てくる提案が引きずられてしまう(環境依存性)

なお、短所2~3は、学習させる辞書、意味創造推論の実施手順の型の精査と標準化、プロンプトの精査によって改善することができます。「意味創造推論AIの PoC “Proof of Concept” 」はそのための評価と改善の過程にもなっています。短所4の「環境依存性」については、PoCによる事例を積み、結果を生成AIが学習することにより解消されていくものと考えられます。

5.AIによる創造的思考への評価

本コラムの考察の結論は「AIは実は創造的思考ができる」です。しかし、以下の点については、強調しておく必要があります。

- 「人とAIの協働と協創」が前提となり「自律型創造的思考」はあり得ません。

- 当社が独自に開発した「HIM意味ネットワーク辞書」、および、「創造的思考の深化モデル」に基づく創造的思考の方法論により「AIは実は創造的思考ができる」を実現することができましたが、生成AIそのものの機能ではなく、「意味創造推論」にはこうした道具が必要である。

また、今日の自然言語処理系のAIは[生成AI⇒AIエージェント⇒自律型AI⇒創造思考AI]へと進化してきていますが、人工超知能(Artificial Super Intelligence)にとって創造思考は避けては通れない課題と考えられます。創造思考の実現は、将来的にも必要不可欠な技術となると考えられます。

サステナブル・イノベーションズ株式会社 代表取締役社長 池邊純一

【関連するコラム】

【参考文献】

- マイケル・ポランニー 著、高橋勇夫 訳、「暗黙知の次元 」(ちくま学芸文庫 ホ 10-1)、筑摩書房、2003.12.10 (原著 1966)