ここで扱うトランスフォーメーションとは、組織改革や業務変革ではなく、「企業が社会の中でどのような意味を担い、その意味をいかに社会システムとして実装し直すか」という問いに基づく変革です。

1.トランスメーションの本質

「トランスフォーメーション」とは何でしょうか? 多様な分野で使われる「トランスフォーメーション」ですが、結局は、現在の組織の状態を別の状態に変革することに他なりません。

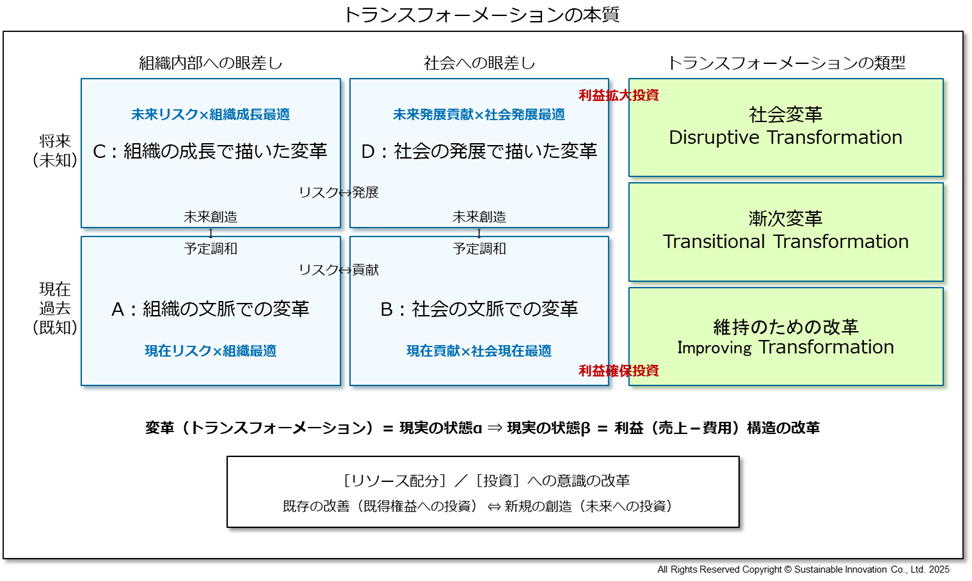

- 「組織内部への眼差し」か「社会の眼差し」、および、「現在」を見て、あるいは、「将来」を考えて行うかで、その様相は「社会変革」、「移行への漸次変革」、「現状の維持の改革」と異なってきます(下図「トランスフォーメーションの本質」参照)。

- 組織内部の社会への眼差しは「如何に貢献するか」につながりますが、組織内部の眼差しで捉えた社会の変化は「リスクに如何に対応するか」という発想になってしまいます(上図A↔B)。

- 将来に向けては「未知である未来をどの様に創造するか」がテーマになりますが、結局、それは現時点に還元されて「如何に予定調和に収めるか」に跳ね返ってきます(上図A↔C)。

- 現在の「利益確保の投資」か「将来への利益拡大を目論んだ投資」かに集約され、未来への投資(新規の創造)に意識が変革されなければ、既得権益の維持のための投資(単なる既存の改善)に終わってしまいます。

- 意識変革がないまま将来へ備えようという漸次変革は無難ですが、現在の枠組みを継ぎはぎするという発想に留まるなら、やがては限界がきます。「継ぎはぎ」は無駄な投資だったということにもなりかねません。

- 社会への眼差しで将来社会の発展を見据えてリソースを配分し投資をするという意思決定は難しいことです(C↔D、または、B↔D)。

- そこには多くの困難が待ち受けています。しかし、その困難を乗り越えて未来社会の発展に貢献することができれば、先行者メリットを享受することができるだけでなく、企業の社会のなかでの存在意義は高まり、飛躍的成長にもつながっていきます。

2.『変革』を「問題解決」からではなく「意味の創造と社会的価値の創出」を起点として捉え直す

2.1. 企業の社会の中での存在意義を高めて飛躍的成長につなげる

「トランスフォーメーションの本質」で示したように、企業規模に関わらず、企業のプレゼンスを高め、社会への影響力を強みとして飛躍的成長を目指していくには、意思疎通が図れるだけでは不十分です。そこには、意味の創発と相互のやりとり(真のコミュニケーション)が必要なのです。

2.2. 社会は、意味の創発と相互のやりとりで創り出されるものである

社会には、事前に用意された構造がある訳でもなく、ステレオタイプで捉えて見た一様な形式がある訳でもありません。社会は、個々人と様々な組織の間で巻き起こされる「意味の創発」と「相互のやりとり」から自己生成して創り出されるものです。

2.2.1. 意味の創発と社会の変容

その主体である個々人や組織の内部でも、社会とのやり取りの中で様々な視点論点が発現し、捨象、問い直し(懐疑)、遡行、省察の過程で新たな意味が絶え間なく生み出されています(意味の創発)。

そしてその意味は、社会の文脈、技術の文脈というフィルターを通して調整され社会システムとして実現されて、社会的価値を生み出し社会的意味が生まれてきます。これは社会の進化であり、進化は社会を変容させ、創発して生み出された意味を相対化し、社会発展という大きなスパイラルアップの再帰的循環が繰り返されていきます。

このように「意味」は「社会システム」そして「社会的価値と社会的意味」へと結びつき昇華していくものです。逆に、社会システムや社会的価値へと接続されない意味は、構想としては成立しても、社会における意味としては未完であると言えます。

2.2.2. 相互のやりとりから自己生成して織りなされる「共」から「協」への変換

個人化した社会においては個々人は孤立していくと考えられます。しかし、人は、ネットワーク技術を媒介として、自らメディアと化し、多くの不特定の人たちとつながろうとしています。「共」(並存し共存する関係)ではなく「協」(相互につながりを生成し相互に変容していくプロセス)としてつながっていくことになります。

2.3. 生成AIに期待される新たな役割

今日、生成AIの出現によって社会の在り様は大きく変わり、これからどのように変化するか見通せなくない世の中になっています。しかし、普遍的に変わらないことは、「社会は、意味の創発と相互のやりとりによって自己生成し発展していく」ことです。ただ、その生成とスパイラルアップの再帰的循環のサイクルは短縮化され、さらに一層の多様性が生じ複雑化していくと予測されます。

そこで、生成AIを活用して、「意味の創造」と「相互のつながり」による社会発展の合理的な仕組みを創り上げなければなりません。

3.人とAIの協働と協創

生成AIは、学習した既存の知識をもとに生成する優れた能力があり、先読みをして最終の到達点である社会システムを導き出し、社会的価値や社会的意味を回答してしまいます。しかし、それでは、一般論的な意図しない方向に進んでしまいます。

そこで、先読みせず、一つ一つ答えを出して確定し、それをもとに次に進んでいく推論の規定が必要になります。これが「人とAIが協働し協創」という進め方であり、AIを活用した創造的思考の基本的な思想です。

これは『人とAIの間での「相互のやりとりによる意味の創発」による自己生成した意味の創発と変革の創出』に他なりません。「人とAIの普遍性のある役割分担の未来像」とも言えます。

生成AIは確率論から回答を導き出すものです。どのように回答を引き出すのかを考えて、また、回答に秘められた意味を読み取るのが人の新たな役割です。人の創造性の良し悪しが、変革の良し悪しを決定づけていることには代わりなく、これが、もう一つの人とAIの普遍性のある役割分担の未来像とも言えます。