当社は、これまで 「インサイトドリブン経営」 を実現する「価値提案リコメンドシステム」を開発してきました。

※本メルマガは 当リコメンドシステムの辞書に求められる設計思想 について記したものです。当該辞書のコンテンツについては メルマガ「戦略に“意味”を与える:Semantic Meaning Engine(SME)辞書」 をご参照下さい。

一般に「勘と度胸と経験の経営」のアンチテーゼとして「データドリブン経営」があります。一方、「価値提案リコメンドシステム」の根底には、「目の前で起きている事象の未だ見えていないその先を見通して、真に価値のある提案を導き出すためには、データそのものよりも、新たな意味を創造する インサイト(洞察)が必要である」という考えがあります。 「インサイトドリブン経営」はこれまでの経営に対するジンテーゼとして位置付けられる経営思想です。

1.「数字」ではなく「意味」で戦略を考えるインサイトドリブン経営の時代へ

今日、倫理、価値観、社会の構造が流動し続け、唯一の正解など存在しません。市場や社会の状況は常に変化し、過去の成功指標は未来の成功を保証しません。現代社会は 普遍性なき時代 (第4章参照)であるとも言えます。数字は過去の反映に過ぎず 未来を創る行動 の指針にはなりません。単なる数値やデータに基づく戦略は限界を迎えています。

戦略とは状況の中で「意味」をリフレクト(省察)し、自らの意志で行動を選び取ること にほかなりません。ビジネスリーダーの多くが、これまでデータと指標を羅針盤としてきましたが、普遍性なき現代の経営においては、データを単なる経営の羅針盤としての「数字」としてではなく、そこに秘められた「意味」を読み解く インサイトドリブン経営 が求められるのです。

2.インサイトドリブン経営を支える知のプラットフォーム ── SME辞書

「価値提案リコメンドシステム」の中核技術が、当社が独自に開発している Semantic Meaning Engine(SME)辞書 です。このSME辞書は、普遍性なき時代に経営者や戦略担当者が「意味」を見出し自らの行動の選択肢を投企する インサイトドリブン経営のための知のプラットフォーム となるものです。

今回のメルマガでは、その辞書が描き出す世界について概説します(Semantic Meaning Engine(SME)辞書 の説明は こちらのコラム をご参照下さい)。

2.1. 何故 “Semantic“ であり”Meaning” なのか

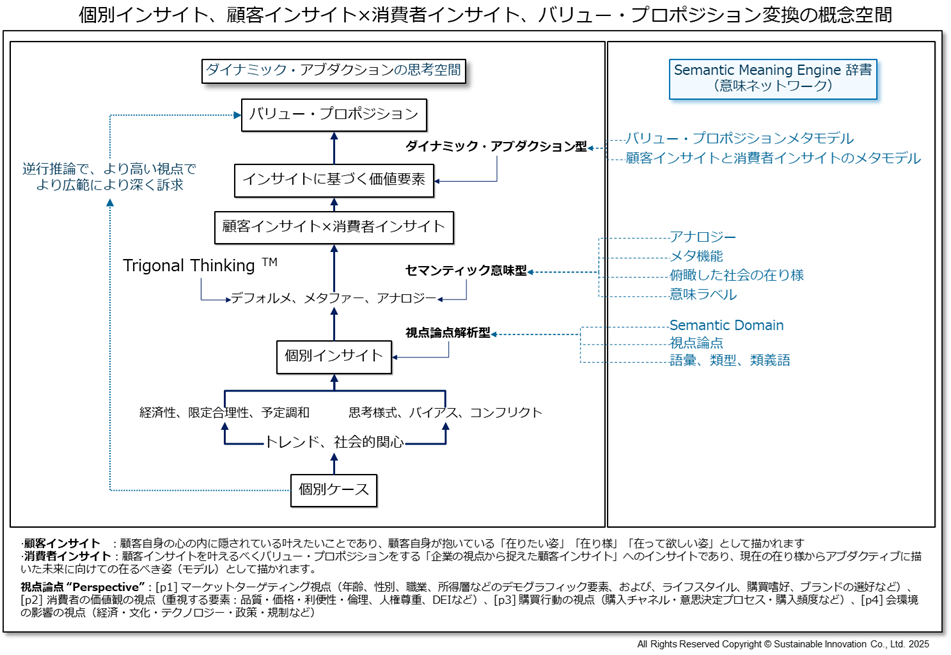

Semantic Meaning Engine(SME)辞書は、単なる「単語の寄せ集め」ではありません。①社会を見つめる多元的まなざし(Perspective)と、②行動を引き起こす意志(メタ機能)を接続し、③自らの意志がどこにあり、どこに向うべきかという方向性を指し示す 意味のネットワーク です。

- 私たちはいつでもどこでも社会を様々なまなざし(視点論点 “perspective” )で見つめています。

- 私たちが社会を俯瞰して見た時、様々な不利益や不条理な光景が目に飛び込んできます。それは、社会問題という形で社会の負の在り様が 一種のデフォルメ(新しい社会の型となって表出すること) として捉えられた実態です。

- 不利益や不条理な光景を無くしたいというのは、誰にもある心の奥底にある思いです。この思いは社会を捉える意味ラベルによって意味づけられます。

- 解決するための考え方は様々にあります。具体的な構想の根底にある「こんなことをすべきではないか」というのがメタ機能(潜在ニーズの背景のある機能要件のメタファー)です。

- この時に、すぐに脳裏は具体的な政策や成功事例がアナロジーによって浮かんできます。

2.2. 語彙間の関係性から潜在的な意識を浮かび上がらせる

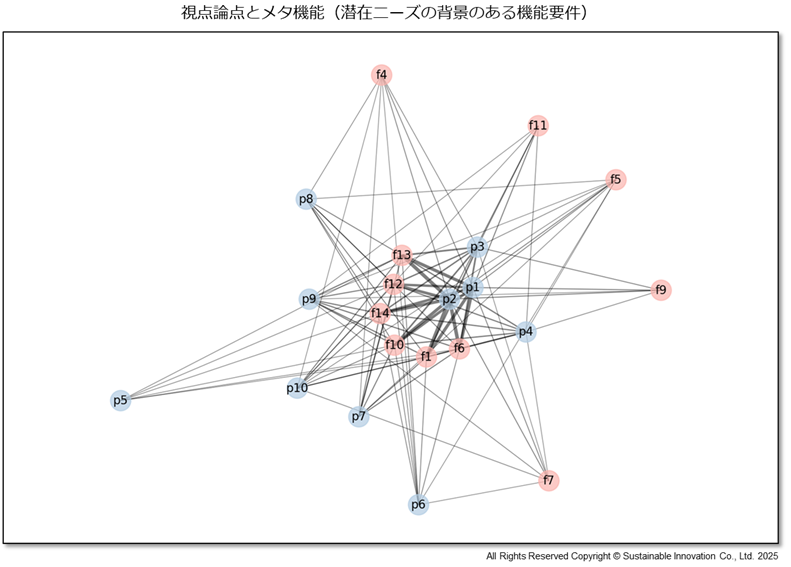

下図は、SME辞書に登録されている語彙を中心に視点論点とメタ機能の出現頻度と共起回数を集計して散布図として描いたものです。

- [Perspectiveコード] p1:マーケットターゲティング視点、p2:消費者の価値観の視点、p3:購買行動の視点、p4:社会環境の影響の視点、p5:地域コミュニティの視点、p6:感情・共感の視点、p7:テクノロジーの視点、p8:組織と働き方の視点、p9:未来志向と社会倫理の視点、p10:包摂性と多様性の視点

- [機能コード] f1:経済的価値、f2:科学技術発展、f3:文化発展、f4:地域発展f5:組織変革、f6:合理性の追求、f7:安全安心の創造、f8:食の変革、f9:仕事の創造、f10:心豊かさの創造、f11:良き人生の実現、f12:人権の保護と深化、f13:自然環境の保護、f14:社会発展への貢献、f15:平和社会の構築

この図が示す重要なポイントは、語彙を通して、①社会を捉えるまなざし(視点論点)と、②心の奥底で思い描かれる機能(メタ機能)が相対的に位置づけられており、その関係性を読み取ることができるということです。

3. 仮面をかぶった主体性、素顔の主体性

私たちは、無意識のうちにステレオタイプにものごとを捉えています(画一的な利便性)。経済性、効率などです。目の前の問題に対しても、考えらえれる範囲で問題を画一的に捉え、単純化して、合理的に解決しようとします(限定合理性と予定調和解)。利害を調整し妥協点を探ることは民主的手続きとしても適当なやり方です。しかし、自分の意志とは異なっていようとも、あたかもゲームのように Win-Win という言葉で正当化して納得しようとするのは自己を欺く行為です(自己欺瞞)。

- 私たちは感情を持って日常を過ごしています。たとえ、自らの心に嘘をついて正当化しようとしても、割り切れない気持ちを割り切ることはできません。

- 逆に、目の前の現実に目を背けて、自分の感情の赴くまま自己中心の世界で生きようとしても息苦しいばかりです。却って、虚しさが残り、疎外された気分に陥ります。自分だけに都合のいいオルタナティブファクトは存在しないのです。

私たちには心があります。私たち一人ひとりは「唯一無二の存在」であり、「社会の中で共有されている意味を理解し、他者と共に生きている存在」です。私たちは常に、自他のアイデンティティや尊厳、大切にしている価値観を重んじることを意識し、人として共に存在する意味を追求しながら生きています。

- 私たちの誰もが自らの生き方を追求すると同時に、世の中の不利益や不条理を他人事としてではなく自分事として、自分なりに意味づけをして共に生きていく責任があるのです。

4.普遍性のない複雑系の社会にあってリコメンドシステムの辞書に求められる設計思想

個々人の主体性が重視される社会においては、全体を覆い尽くす画一的な普遍性はありません。社会の中で共有される意味の深層で社会変動や倫理的要請に応じて更新されるような形のない存在です。普遍的な知識といっても、それは常に暫定的であり、状況依存的(コンテクスチュアル)なものです。主体性そのものも時として、また、周囲の状況に合わせて移ろうものです。しかし、ただ一つ普遍性というものがあるとすれば、それは「普遍性がないという普遍性がある」というのが今日の社会です。これは複雑系の社会です。

- 複雑系である社会の中でどのように行動すべきかを決断するには、自分の社会を見るまなざしと社会に対する意志がどこにあるのかを見極めることが必要になります。ただ単に、様々に起こる出来事やものごとの「社会の中で共有されている意味」を知っていれば良いのではなく、「自分なりに意味づけ」をして咀嚼し、「自分がやらなければ」という主体性を持って関係する人たちとのコミュニケーション(意思疎通と意志疎通)を図り、協働して社会的価値を創造していけるように見極められなければなりません。

- 複雑系である社会のリコメンドシステムの辞書にも、公正で高い倫理観に基づくことの根底に「意味に意味づける」ための「意味ネットワーク」が設計思想として織り込まれていなければなりません。

普遍性がない複雑系の社会にあって 誰もが主体性を持って生きていけるようにするという価値を創造する ことこそが リコメンドシステムの辞書に求められる設計思想 なのです。

本メルマガは弊社ホームページのコラム “未来への歴史” と連携して作成しています。 “未来への歴史” という名称は、サステナビリティの未来社会を思い描いて日々書き綴った記事を「思考の歴史として振り返ることができるようにしよう」と意図して命名したものです。

【本メルマガに関連するコラム】

- #310 戦略眼と現実解 サステナビリティ経営を実現する「戦略思考モデル」

- #318 戦略眼と現実解 市場を創造するバリュー・プロポジションの新たな視点

- #319 戦略眼と現実解 ダイナミック・アブダクション というコンセプト

- #320 戦略眼と現実解 経営の根源に宿る「問い」――インサイトドリブンという思想

- #321 戦略眼と現実解 戦略に“意味”を与える:Semantic Meaning Engine(SME)辞書

【過去のメルマガとコラム】

- 前回のメルマガは 「AI’による インサイトドリブン型価値提案リコメンド システム」 のページをご覧ください。

- これまでのメルマガは 戦略眼と現実解 のページをご覧ください。

- これまでのコラムは 未来への歴史 のページをご覧ください。

- 「インサイトドリブン型価値提案リコメンドシステム」のプレスリリース はこちらのページをご参照下さい。

【関連する当社サービス】

【参考文献】

- サラ・ベイクウェル、向井和美訳、『実存主義者のカフェにて――自由と存在とアプリコットカクテルを』、紀伊國屋書店、2024.3.29

- マルクス・ガブリエル、大野和基(インタビュー・編者)、月谷真紀訳、『時間・自己・幻想 東洋哲学と新実在論の出会い』、PHP新書、PHP研究所、2025.4.17

- 海老坂武、『NHK「100分de名著」ブックス サルトル 実存主義とは何か: 希望と自由の哲学』、NHK出版、2020.3.20

- 戸谷洋志、『ハイデガー「存在と時間」 2022年4月 (NHK100分de名著)』、NHK出版 、2022.3.25

【根底にある思想】

- ジャン=ポール サルトル、松浪信三郎訳、『存在と無: 現象学的存在論の試み Ⅰ Ⅱ Ⅲ』、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2007.11.7 (原著 1943)

- マルティン・ハイデガー、細谷貞雄訳、『存在と時間〈上下〉』、ちくま学芸文庫、筑摩書房、2012.5.9 (原著 初版 1927 )

- エトムント フッサール 、 浜渦辰二, 山口 一郎監訳、『間主観性の現象学 その方法』、ちくま学芸文庫、筑摩書房、1994.6.7 (原著 初版 1905-1920)

- エトムント フッサール, 長谷川宏訳、『現象学の理念』、作品社 、1997.6.10

- ハンナ・アレント、志水速雄訳、『人間の条件』、ちくま学芸文庫、筑摩書房、1994.10.5

- シモーヌ・ド・ボーヴォワール、青柳瑞穂訳、『人間について 』、新潮文庫、新潮社;、1955.6.28

- 西田幾太郎、『善の研究』、岩波書店、1979.10.1

- 松浪信三郎、『実存主義 』、岩波新書 青版 456、岩波書店、1962.6.23

- 木田元、『ハイデガーの思想 』、岩波新書 新赤版 268、岩波書店、1993.2.22

- 高井ゆと里、『極限の思想 ハイデガー 世界内存在を生きる』、講談社選書メチエ、講談社、2022.2.8

- 柏端達也、『自己欺瞞と自己犠牲』、双書エニグマ、勁草書房、2007.2.20