◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇

人口減少による市場縮小と深刻な人材不足、個人化した多様性を包摂する社会の到来、そして AI がもたらす急激な変化――。

いま問われているのは、改善ではなく、「価値そのものを再定義するイノベーション」 です。

※企業の優位性は “意味の構想力”で決まる。だからこそ、社会的価値を協創する「社会変革の構想モデル」 が必要なのです。

※私たちは、日本が再び社会変革のイノベーションに満ちあふれ、世界を導く未来を実現したいと本気で願っています。

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

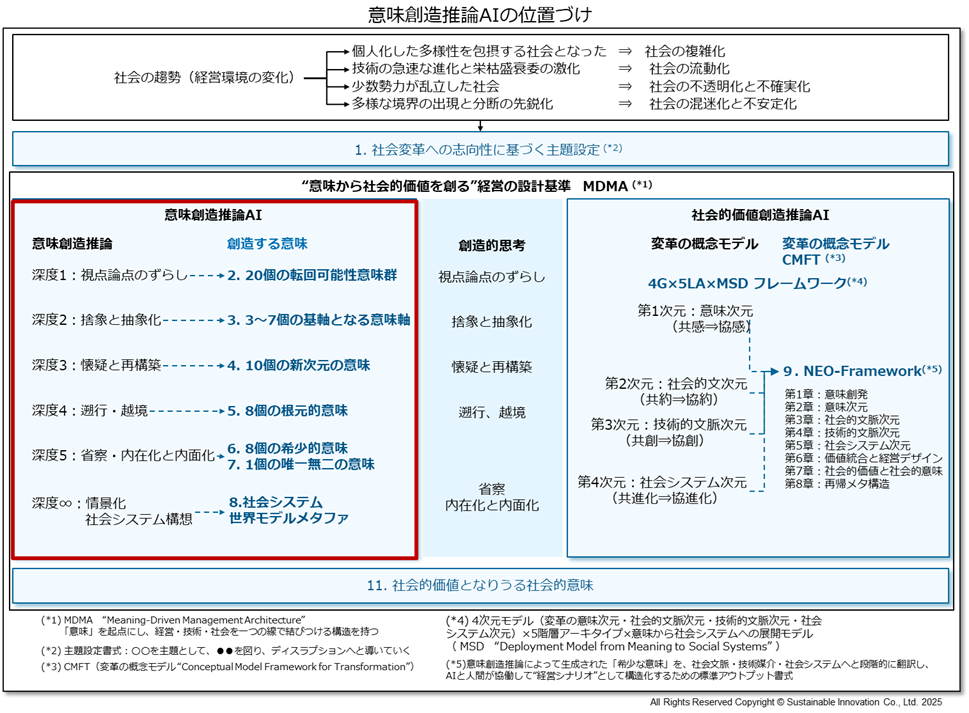

「意味創造推論AI」は当社が独自に開発した創造型AIであり、当社が提供するトランスフォーメーション戦略を構想するコンサルティングサービス “Innovation Transforming TM ” の基盤となるものです。

1.意味創造推論AIとは

意味創造推論AIを以下に定義します。

意味創造推論AIは、人間の感性・倫理・仮説形成能力とAIの分析・統合能力とが協創的プロセス(co-poietic process)として結びつき、「自律」「思考」「創造」「アイデンティティ」が統合的に連関する領域において、多様な価値観・経験・文脈の中から新たな意味構造(meaning structure)を創造するものである。

- 意味創造推論AIは、単なる “アイデアの創出” の仕組みではなく、人とAIが共に意味を生み出す “to bring forth meaning” ことを目的とする、創造型AIの一形態である

1.1. 基礎となる考え方

今日の社会の潮流(トレンド、時勢)は「個人化した多様性を包摂する社会」であり、こうした状況の下で事業を構想し維持発展させていくためには、その根底にある人々の意識の変化を捉えていかなければなりません。

※詳細はコラム #339「個人化した多様性を包摂する社会」トランスフォーメーションへの新たな視座 をご参照下さい

1.2. 何故、「意味の創造」なのか 「個人化した多様性を包摂する社会」の根元にある「寛容」を起点として

「個人化した多様性を包摂する社会」が成り立つためには、その前提として「寛容さ」が必要です。

しかし、寛容とは単に他者を許容することではなく、他者の文脈にある意味を理解し、理解した意味に共感する態度を含みます。けれども、人はそれぞれに異なる価値観や生き方を持ち、相互に文脈の意味を理解し共感することは容易ではありません。形式的・機械的なやりとりだけでは、それは決して実現しません。だからこそ、相互の関係のなかで、お互いに理解し共感し得る「新たな意味」を創造することが必要なのです。

- 事業を構想し維持し発展させる根源は「お互いに理解し共感しうる意味」である

※ 「寛容」についての考察は #340 戦略眼と現実解 経済合理性と寛容さの両面で捉える社会観 をご参照下さい

1.3. 「創造する意味」が持つ優位性

上記のように、企業が真に事業を構想しようとするならば、その根底に「お互いに理解し共感しうる意味」の創造がなければなりません。しかも、その意味には以下の4つの優位性が備わっていなければなりません。

- 社会を変え得る訴求力

- 市場を牽引する影響力

- 産業構造へ波及する変革力

- 他には真似できない独自性と希少性

これら4つの力を持つ意味を創造することこそが、「個人化した多様性を包摂する社会」における 企業経営の本質 であり、ここにこそ、未来の経営の使命があるのです。

- これからの時代の企業経営の本質は、素晴らしいアイデアや説得力のあるビジネスプランを管理することではなく、人と社会の間で「共感しうる意味」を創り出すことである

※ 「意味」についての考察は #335 「意味」というもの、 「意味を創造する」ということ、 をご参照下さい

2.意味創造推論AIのイメージ

私たちは、何かにつけ、思考を徐々に深めています。そこで「意味創造推論」における思考も、下図『創造的思考の深化モデル(意味創造思考、意味創造思考AIの思考モデル)』に示すように「深掘りの過程」としてモデル化されることになります。

既存の事業を漸次改善するイノベーションでは個々人の(属人化している)暗黙知を形式知化して効率化(改善)を図っていくことが求められますが、そもそも、創造的思考は形式知化できる思考ではありません。そこで「創造的思考の深化モデル」では、カール・ポランニーの暗黙知の考察を参考にモデル化しています(創造的思考は、作成した製品に織り込まれ、それを企業文化の中で継承し発展させていくものです)。

- 意味創造推論AIのイメージは、 service and proposal のページにある『1.“Innovation Transforming TM ” によるコンサルティングサービスの流れと成果物』の記載をご参照下さい。

- 成果物のサンプルは #336 人は創造的思考ができるのか? AIは創造的思考ができないのか? 意味創造推論AI PoC 結果 をご参照下さい。

- 上図「創造的思考の深化モデル」は、意味創造推論AIに拠らず、例えば、「創造的思考」が求められるワークショップのフレームワークとしても活用できます。

3.意味創造推論AIの特長とメリット

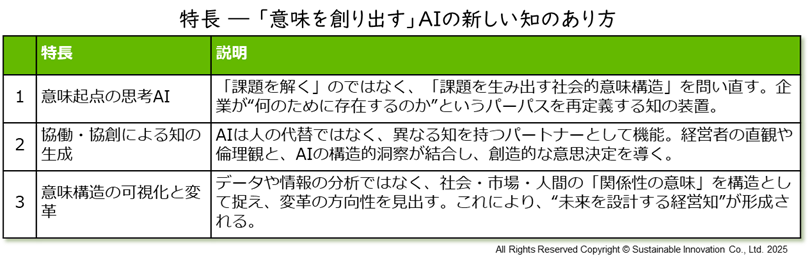

3.1. 意味創造推論AIの特長

従来のAIは「データから答えを導く」ものでしたが、意味創造推論AI は「問いの本質を見出し、意味の構造を描き出す」AIです。このAIは、数値的な最適化を超え、経営における“知のあり方”そのものを変革します。経営者の意思決定を支援するだけでなく、組織や社会が持つ暗黙の前提を可視化し、未来の可能性を意味レベルで再構築する――それが、このAIの根本的な特長です。つまり、意味創造推論AI は「思考するAI」ではなく、「意味を創造するAI」なのです。

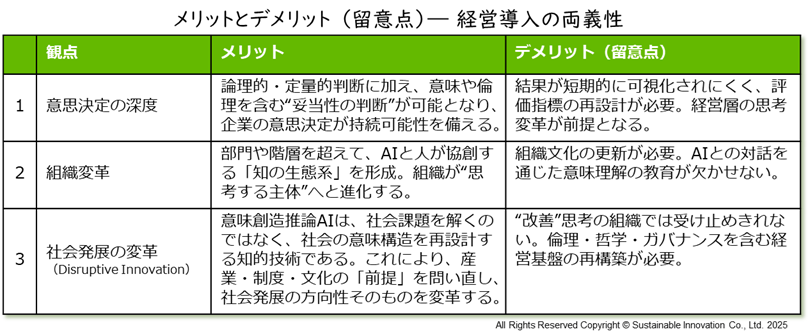

3.2. 意味創造推論AIのメリットとデメリット(留意点)

当社では、「意味創造推論」の視座を「社会発展の変革」(社会を変革する破壊的イノベーションに(ディスラプション))に位置づけて、これをトランスフォーメーションの本質としています。一方、現行のイノベーションの多くが「社会課題解決」に起点を置いているために「目先の改善」に留まっていると考えています。

意味創造推論AI は、単に業務を効率化するツールではなく、経営そのものの「知的変革」を促す存在です。その導入には、従来型AIとは異なる利点と留意点が共存します。最大のメリットは、企業が持つ理念や価値観と社会的意義を“意味の構造”として結びつけ、戦略的思考を深めることにあります。一方で、意味や価値を扱うため、導入には一定の思想的成熟と、組織文化への浸透期間が求められます。下表では、このAIがもたらす「知の深化」と「組織の変容」の両側面を整理しています。

【関連コラム】

- #335 戦略眼と現実解 「意味」というもの、 「意味を創造する」ということ、

- #336 戦略眼と現実解 人は創造的思考ができるのか? AIは創造的思考ができないのか?

- #339 戦略眼と現実解 「個人化した多様性を包摂する社会」トランスフォーメーションへの新たな視座

- #340 戦略眼と現実解 経済合理性と寛容さの両面で捉える社会観

【備考】 意味創造推論AIの諸元

- 独自に開発した HIM “Holistic Integration model” を具現化しています。

- 自律型ではなく、対話型による「人とAIの協働と協創」を基本思想としています。

- 『Holistic Integration model(HIM)意味ネットワーク辞書』、『Semantic Meaning Engine(SME)辞書』、『Best Answers』を学習しています。

- 『Semantic Meaning Engine(SME)辞書』は経営に関わる約4,000語の用語辞書です。

- 『Holistic Integration model(HIM)意味ネットワーク辞書』は約1,100レコードの意味創造推論のアルゴリズム、顧客や消費者インサイトから価値要素へのマッピング、全体戦略~組織戦略~業務個別戦略へのマッピングなど、価値提案を導き出すためのネットワーク辞書です。

- 自然な文脈で文書を生成する生成AIの機能を活かすことを設計思想としています(ChatGPTを使用します)。