◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇

人口減少による市場縮小と深刻な人材不足、個人化した多様性を包摂する社会の到来、そして AI がもたらす急激な変化――。

いま問われているのは、改善ではなく、「価値そのものを再定義するイノベーション」 です。

※企業の優位性は “意味の構想力”で決まる。だからこそ、社会的価値を協創する「社会変革の構想モデル」 が必要なのです。

※私たちは、日本が再び社会変革のイノベーションに満ちあふれ、世界を導く未来を実現したいと本気で願っています。

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

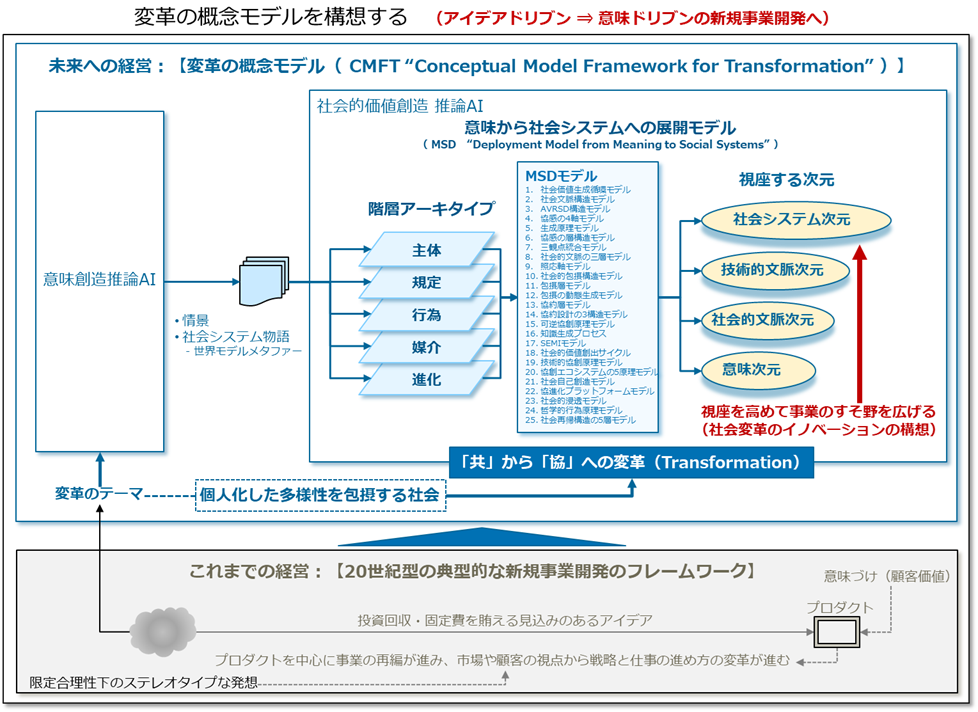

変革の概念モデルは、当社独自のCMFTを使って開発したフレームワークです。

CMFT(Conceptual Model Framework for Transformation)は、単なる独自理論ではなく、現代の主要な社会哲学・社会理論に強く支えられた、普遍性のある変革モデルです。ハーバマスの「相互理解と合意形成」、ルーマンの「コミュニケーションとしての社会」、ギデンズの「行為と制度の再帰的進化」、アーレントの「共に世界をつくる行為」といった理論が示す構造は、CMFTの 意味 → 社会 → 技術 → システム の4次元構造と自然に整合します。さらに、現代社会の特徴である「個人化」「多様性」「技術進化」を扱うために、CMFTは 主体 → 規定 → 行為 → 媒介 → 進化 という再帰的な階層を備えており、企業が“意味を起点に変わりつづける力”を構築するための、理論的に強靭な枠組みとなっています。CMFTは、哲学・社会学・経営学を統合した“未来の価値を創り出すための、新しい社会的変革モデル”として位置づけられます。 (ChatGPT-5.1 による評価)

1. 変革の概念モデル( CMFT “Conceptual Model Framework for Transformation” )

変革の概念モデル( CMFT “Conceptual Model Framework for Transformation” )とは、

- 事業の価値 の根底にある “意味” を

- 社会の文脈の中で、技術を媒介として、“新たな社会システム” へと進化させていく

- “未来に向けた社会的価値” を構想するフレームワークである。

※ “売れる理由”の背後にある“売れる意味”を再構築することで、企業は未来の価値を先んじて創造できます。

2. 変革の意味から概念モデルを創造する

「変革の概念モデル」は、次の2段階の過程を経て構想します。

- 「意味創造推論AI」(“Poietic Reasoning AI”)により、社会変革のディスラプション(破壊的イノベーション)に向けて構築すべき「社会システムの意味モデル」(「社会をなぜ変えるのか」「変えるとはどういう意味か」)を導き出す

- 「変革の概念モデル」(Conceptual Model Framework for Transformation)により、社会を変革して「何をどのようになものへと変えるか」を描き出す。

3.「共」から「協」への変革(Transformation)

社会の価値観が大きく揺らぎ、多様性と個人化が進む現代では、これまで当たり前とされてきた「共感」「共創」「共進化」といった言葉も、実は十分に機能しなくなっています。

- それらは“共にある”ことを示す重要な概念ですが、日本語としては「一緒に、ともに」の段階にとどまっています。

- これからの企業に必要なのは、“共にある” 状態を超えて、“力を合わせ、新たな価値・意味・関係を創る”フェーズへ移行することです。

変革の概念モデルは 「共」から「協」への変革(Transformation)」 を基底原理としています。(「共」と「協」の比較評価、「共」と「協」に関する諸概念については、「共」から「協」への変革のコラム をご参照下さい)

4.変革の流れ:事業に託す意味から社会システムを構想し社会的意味を創造する

企業の変革は、部分最適の改善ではなく、事業の背後に潜む「存在理由」を問い直し、そこから世界の構造そのものを再編する営みです。

その普遍的な流れは、意味が生まれ(Meaning)⇒ 文脈を形づくり(Context)⇒ 技術が媒介となり(Mediation)⇒ 社会システムへと結実し(System)⇒ 進化として再帰する(Evolution)という、人間社会の根源原理そのものです。

CMFT は、この変革の普遍構造を 4次元 × 5階層アーキタイプ × MSD(25展開モデル)(MSD “Deployment Model from Meaning to Social Systems”) により一貫して捉えることで、経営者が直面する複雑性を“本質の軸”で整理し、未来を構想するための思考基盤を提供します。

※「4次元 × 5階層アーキタイプ × MSD」については #342 戦略眼と現実解 視座を高めて事業のすそ野を広げる をご参照下さい

このフレームワークは、表層的な改革ではなく、意味から社会価値へ通ずる一本の道筋を再構築する――これこそが真の経営変革であるという確信をもたらします。

- 変革は「意味の再創造」から始まり、「社会価値の生成」で閉じる循環構造である。

- CMFT はその循環を一貫した論理構造として可視化する唯一のフレーム。

- 経営の複雑性を“本質の階層”に還元する

- ―主体/規定/行為/媒介/進化の五階層により、組織と社会の変化要因を体系的に整理できる。

- 4次元(意味・社会文脈・技術文脈・社会システム)が、経営判断を立体的に統合する。

- 意味の発芽が、文脈を通り、技術で媒介され、社会システムとして実装される道筋が一目で理解できる。

- 25のMSD(意味から社会システムへの展開モデル)が、思考の抜け漏れを防ぎ、変革の“全景”を構築する。

- CMFTは「正解を教えるフレーム」ではなく、“経営者自身が未来を構想するための基盤”である。

- その普遍性ゆえに、どの産業・どの規模にも適用可能。

【技術が媒介となる】

技術は「目的」でも「単なる手段」でもなく、“人間のつくる意味が社会へ届くための橋(媒介)” でとなるものです。

企業が創り出した意味や構想は、そのままでは世界を動かすことができません。

しかし技術が介在することで、

・抽象的な価値は、具体的な行動に翻訳され

・個人の想いは、集団の協働に変わり

・一つの企業の構想が、社会システムへ広がっていく

この“橋渡し”こそが、技術の本質的な役割です。技術の価値は、技術そのものにあるのではなく、

「何を実現するための媒介なのか」が問われます。

【関連コラム】