20世紀の大量生産・大量販売型の産業資本主義に基づく発想、すなわち、様々な環境破壊や経済格差と貧困を生み出した発想は「社会の持続可能な発展」(サステナビリティ)を追求していく社会には通用しません。そして、自ずと、社会の変革のパラダイムも異なってきます。社会を変革するには、変革への意識や既成概念を変革し(変革の変革)、新たなパラダイムでの変革の過程と道筋を描くことが必要となります。

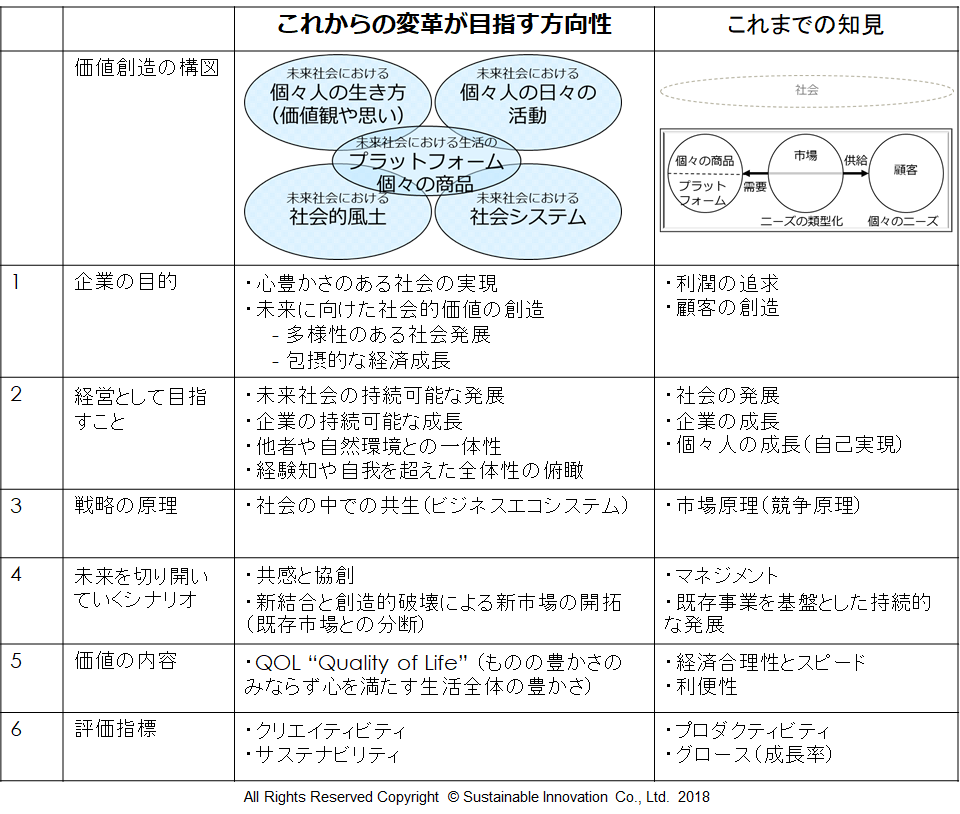

これからの変革が目指す方向性

企業は利潤を追求しなければならない存在です。しかし、今の時代においては、それ以上に、事業を通して「社会の発展」に貢献し、様々な社会的課題を解決していかなければなりません。 現実的に、多くの企業がブランド価値を高めるためにこうした取り組みを始めており、まさに「社会的価値創造の競争」の様相を呈してきていきます。

市場や顧客との関係で捉えてきたこれまでの価値の構図のままでは、社会との間の関係を組み込むことは難しく、単純に、市場や顧客の創造の延長上に社会の発展という図式を描き出すことはできません。

「社会的価値創造の競争」の時代に生き残っていくためには、価値創造の構図 を 社会の価値を創造する という発想に大きく転換していかなければならず、しかも、「今だけでなく未来の社会」における「社会の発展」(未来社会の持続可能な発展)につながる価値を創造していかなければ「企業の持続可能な成長」を実現していくことはできません。

詳細は 未来社会の価値を創造する経営 を参照下さい。

イノベーションへの道筋

事業者が考えるイノベーションは新たなプロダクトの創造というイメージがあります。新たなプロダクトは市場に自然選択され淘汰され、ごく少数のプロダクトだけが事業として成功というのが常識です。そこで、生き残りをかけた競争戦略、マーケティング戦略が展開されていきます。結局、目先のビジネスの成否が未来社会を決めることになり、目指していく未来社会について考えられることはありません。

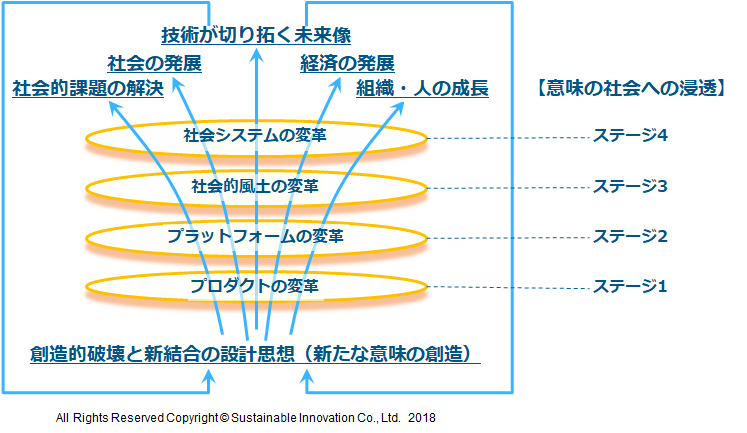

一方、 ディスラプション(ディスラプティブ・イノベーション)を目指して 「心豊かさのある社会の実現」や「未来に向けた社会的価値の創造」 を思い巡らせていくと、「新たなプロダクト」というものから離れて、未来社会はどんな社会システムなのか、そこではどんな社会的風土を培っているのか、また、そこではどんなプラットフォームによって、どんなプロダクトが社会を豊かなものにしているのか、といったことへと思考が高まっていきます。

ディスラプション(ディスラプティブ・イノベーション)を巻き興していくためには、まず、未来社会に向けたビジョンを描く必要があります。ビジョンを描くためには、社会システムの変革、社会的風土の変革という視点から社会の未来像を描き出すことが必要となります。しかし、それだけでは十分ではありません。ビジョンを具現化するプラットフォームの変革とプロダクトの変革により 未来社会が発展していく過程 が描き出されていなければなりません。[社会システムの変革][社会的風土の変革][プラットフォームの変革][プロダクトの変革]というビジョンの構想と具現化への思考は イノベーションが普及していく イノベーションへの道筋 にもなっていきます。

また、この ディスラプション(ディスラプティブ・イノベーション)の道筋を[技術が切り拓く未来像][社会問題とその解決][経済の発展][社会の発展][組織・人のダイナミックな行動による実現]というテーマ(論点)ごとにみていくと、それは 「心豊かさのある社会の実現」や「未来に向けた社会的価値の創造」 に向けて進んでいく 思考の道筋 にもなります。

ディスラプション(ディスラプティブ・イノベーション)への洞察を深める “Thinking Technology”

これからの変革の方向性として QOL “Quality of Life” (ものの豊かさのみならず心を満たす生活全体の豊かさ)の最大化を目指していくためには、マネジメントという発想ではなく現場の人たちの「共感と協創」による活動が重要となります。特に、情報技術の進歩が浸透して、誰もが必要な情報を入手し、また、緩いネットワークを通して誰とでも交流し知識を共有できる時代となってきたことで、これまでの「情報の非対称性」は逆転し、むしろ、現実世界で暮らしている多くの生活者と接している現場の人たちの方がマネジメント層の人たちよりも実態を理解(共感)しているとも言えるようになってきました。

しかし、経営は「思い」だけでは成り立ちません。まず、第一に、「企業の目的」に共感し、かつ、社会のニーズ(現実世界で暮らしている生活者の本当のニーズ(実現したいこと))にも共感しうるために、一人ひとりが自分の「本当にやりたいこと」をきちんと描けていることが必要になります。次に、それが漠然としたものではなく論理的にきちんと組み立てられたものとなっていかなければなりません。

自分の「本当にやりたいこと」と企業の目的である 「心豊かさのある社会の実現」や「未来に向けた社会的価値の創造」 、社会のニーズと結びつき一体化していくことでディスラプション(ディスラプティブ・イノベーション)の芽が出てきます。そして、自分の目的を少しずつでも実現させていこうという活動は「協創」のスパイラルを生み出し、次第に大きく成長し、目指していく未来社会が実現されていきます。

当社では、こうした種々の思考を効率的に進めるために、「本当にやりたいこと」を見つける方法論や思考の方法論、ナレッジデータベースやコンセプトマップを開発しています。

- 自分の「問題認識自体にある問題」を見つける方法論: Real world -View- world of Mind Analysis (詳細はこちらをご覧下さい)

「ありたいと思っていること」と、自分自身、組織、社会の現実の違いについて問いかけて、そこにある「前提としていること」を深掘りします。そしてそこから何が問題であるかを見つけ出し、真に解決すべき課題を認識できるようにします。

- 創造的思考を深めていくための方法論: Trigonal Thinking(TM) (詳細はこちらをご覧下さい)

社会の中で取り上げられているカレントなテーマについて、うわべをなぞった思考ではなく、人間を中心に据えた「社会の持続可能な発展(サステナブル)」の実現に向けて、「問題認識自体にある問題」を論点とし、広く知識を探索することによって精査し、多角的な視点から偏りなく、かつ、深掘りをして本質を追究し、全体を高い視点から大局的に思考できるようにします。

- 思考するためのビジネス知識データベース(Thinking Base):BKN “Business Knowledge Network” (詳細はこちらをご覧下さい)

BKN “Business Knowledge Network” は、個別のコンテクストに依拠せずに、客観的なコンテクストに基づいて思考するための「ビジネス知識データベース」であり、「身近にある成功事例や既成概念」に囚われない多様な発想への転換を促します。 (BKN:Business Knowledge Network のコンテンツをご覧になりたい方、ご興味のある方は、こちらをご覧下さい)

- 知識体系図:“Thinking Maps” (詳細はこちらをご覧下さい)

ディスラプションに必要な知識を得たいと思っても、既存の事業に偏った知識しかなく、どうやって新しい知恵を生み出していけば良いか、皆目見当が付かないということがあります。知識体系図 “Thinking Maps”は、ビジネス知識の構造(因果関係、抽象具象関係、要約詳細関係、汎化細分化関係等)を知識体系として捉え、知識のつながりからディスラプションにつながる気づきを促します。