【タイトル】 暗黙知が協創する組織へ 副題:語れぬ知が意味を生み、模倣できない希少性を組織能力とするために

生成AIや業務の定型化が進む今、組織に求められているのは「論理的に説明できる知」ではなく、“意味のある選択”をする力です。その能力は、実は、言葉にできない、すなわち、形式知化できない暗黙知に宿っています。しかし、暗黙知はただの個人の勘や経験ではありません。それは、他者との対話や共創を通じて意味づけられ、組織内で協創されていく“価値を生み出す源泉” なのです。

本ワークショップでは、暗黙知が「組織的創造の源泉」として育まれ、共有され、模倣困難な希少性ある組織能力となるプロセスを、理論と実践の両面から探ります。

1.哲学的背景:「意味を生成し、語られない価値を協創できる組織とは何か?」

仕事の現場では、成果や効率ばかりが重視されがちです。しかし本当に大切なのは、「自分の仕事や行動に、どんな意味があるのか」を見つめ直すことではないでしょうか。

このワークショップでは、「意味とはどのように生まれ、どのように共有されるのか」をテーマに、フッサールの現象学からハイデッガー、アーレント、ポランニーへと連なる“意味の現れ”の哲学的な流れをヒントにしながら、組織やチームでの日々の経験に丁寧に向き合い、言葉にならない気づきや、ふとした会話の中に潜む本質的な価値を見出し、「意味のある仕事」や「意味のある関係づくり」へのヒントを探って参ります。変化が激しく、正解が見えにくい今の時代だからこそ、一人ひとりが「意味をつくる力」を育てていくことが、よりよい組織や社会につながっていくと考えています。

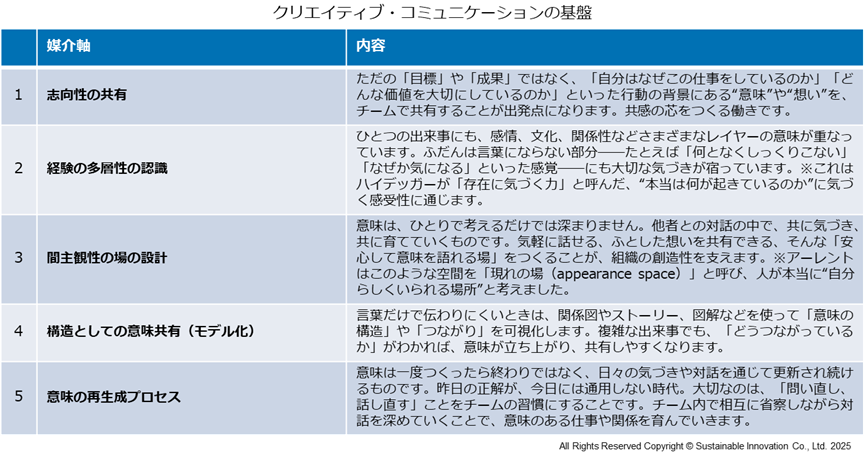

2.クリエイティブ・コミュニケーションの基盤(組織づくりの5つの軸)

クリエイティブ・コミュニケーションの組織づくりの5つの軸を以下に示します。これらは上記「哲学的背景」に基づき策定したものです。

3.ワークショップの形態(従来手法との違い)

- 単なるブレインストーミングでは、発想が浅く広がるばかりで、本質的な価値に届きません。

- ワールドカフェでは、形式が対話を演出するだけで、“意味の深層”にたどり着けません。

[推奨する形態:意味創出型・内発共有型ワーク]

以下を通して、 「意味を捉え、再構成し、伝播させる力」を育みます。

- 構造化対話 + ロールプレイ + 意味の再発見

- 仮説(モデル)構築と、実務へのフィードバック演習

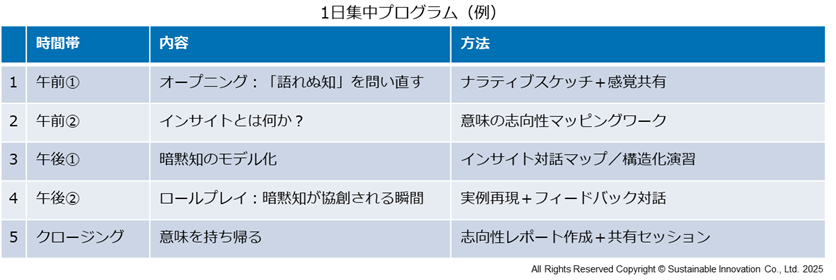

4.プログラム構成:暗黙知の協創を体感する

上記「ワークショップの形態」に基づき1日集中プログラムのサンプルとして設定したものです。

5.継続型プログラム

[ステップ 1 ] フィードバックを通じた強化プログラムの実施

- 3ヶ月後に再評価を実施し、弱点となるポイントを特定します。

- 評価結果を基にした実践的な強化プログラムを実施し、コミュニケーション能力を高めます。

[ステップ 2 ] OJTとその成果確認を通じた組織文化の実践的変革

- 継続的にフォローアップして、OJT方法とその効果を確認します。

- フィードバックを通じて順次改善しながら組織力を高めていきます。

6.参加メリット

個人としてのスキルアップ

- 感覚と思考を接続する力が身につく

- 伝えにくい価値を翻訳・共有できる

- 意味を創る視点が得られる

組織能力の向上(暗黙知の共有による優位性の構築)

- 表面では見えない知が共有資産になる

- クリエイティブ・コミュニケーションが定着する

- 模倣困難な組織能力(意味ケイパビリティ)を獲得する

7.対象・実施形式

- 対象者:経営幹部/中間管理職/チームリーダー/現場の暗黙知を活かしたい方

- 定員目安:10〜25名(対話と構造化重視)

- 実施形態:対面(デリバリワークショップ)

- 形式:1日集中型、または連続プログラム(全3〜5回)

8.ロールプレイサンプル

- マニュアル通りやっているのに、納得できないのはなぜ?

- 本社からの業務改善案に従って作業する地方支店のメンバーたち。手順には従っているが、どこか釈然としない。改善案の“意図”や“価値の背景”に違和感を抱いているが、それをどう言語化すればよいかわからない。

- なぜ、このチームでは発想が広がるのか?

- 異部門混成のチームが、明確なロジックに基づくわけでもないが、なぜかユニークなアイデアが次々に生まれている。しかし、その創造の源泉や“うまくいっている理由”が説明できない。

- サステナブルな地域活性化戦略を立てよう。

- 古くて新しいこのテーマ。しかし、自分たちにぴったりする取り組みは見当たらない。似たような事例があっても、夫々の地域には夫々の個性があって、真似をしても必ずしもうまくいくとは限らない。「社会課題の解決の方法」を生み出す方法とは?